Ce texte a déjà paru dans Album ’50’ le 22 mars 2016. Nous remercions Cécile Boulaire de nous avoir autorisé à le reproduire ici.

Mardi 15 mars s’est tenue une après-midi de rencontre avec des orthophonistes membres de l’association tourangelle Paroles d’Or, autour de la notion de rythme dans l’album.

L’idée de départ était que les orthophonistes font parfois usage de l’album dans leur pratique auprès des enfants, de manière intuitive ou suite à des sessions de formation (par exemple, celles que propose Viviane Durand, orthophoniste elle aussi, présidente de l’ARPLE et membre du comité de rédaction de La Lettre de l’Enfance et de l’Adolescence, revue du Grape). Ne bénéficiant pas forcément d’une formation concrète consacrée à cet objet culturel, ces professionnelles étaient curieuses d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine. De mon côté, j’y voyais une occasion de soumettre à un public curieux mes hypothèses de travail récentes sur l’importance du rythme comme base fondamentale du fonctionnement de l’album. L’inconfort relatif de la situation venait du fait que je n’étais nullement certaine d’apporter quelque chose de concret et utilisable à ces professionnelles confrontées au quotidien à des enfants dont le rapport à la langue, au livre, à l’écrit est complexe. Je me limiterai ici à présenter brièvement les développements que je leur ai soumis, ainsi que quelques pistes de dialogues ouvertes au cour de l’après-midi, sachant que l’essentiel, à mes yeux, viendra un peu plus tard : lorsque je pourrai bénéficier, après coup, de quelques retours d’expérience de la part de ces professionnelles en exercice…

Pourquoi le rythme ?

J’ai commencé par exposer les raisons de mon intérêt pour la question du rythme dans l’album pour enfants :

- intérêt né du constat que les outils narratologiques qui me sont familiers se révèlent souvent vains pour comprendre la particularité du déploiement d’un récit dans l’album ;

- renforcé par la découverte des travaux de Daniel Stern sur l’enveloppe pré-narrative du nourrisson, et plus tard par la lecture des recherches de Maya Gratier sur le rythme, le style, la musicalité des interactions mère-nourrisson, préalable à la maîtrise du langage par le bébé ;

- stimulé par quelques expérimentations m’ayant permis de « traduire » le fonctionnement d’un album sous la forme d’une partition musicale, ce qui pourrait me conduire, malgré mes nombreuses réserves, à partager certaines des propositions de mon collègue Serge Martin, adepte des idées de Meschonnic.

Il y a donc plusieurs faces dans mon travail, plusieurs provenances :

- d’abord (chronologiquement), un ancrage littéraire, qui me fait rechercher, dans la littérature, les tropes pour leur puissance poétique ;

- une sensibilité, politique, à la fonction et à l’efficacité de la littérature dans une société, qui me fait rechercher les agents et les procédures de cette efficacité au cœur des œuvres ;

- par goût personnel, une attention extrême à l’image, et au livre comme objet, qui naturellement m’a conduite à des démarches pluri-disciplinaires, et à la construction empirique d’une méthodologie de l’analyse iconotextuelle ;

- enfin par souci pragmatique d’interroger les résonances d’une pratique précoce de la littérature dans l’enfance, une orientation nouvelle, récente et donc fragile, vers des études de sciences dites « humaines », parfois même jusqu’aux limites des approches purement cognitivistes et neurologiques, dans le but de comprendre ce qui se produit dans la lecture, et d’aider à faciliter, autant que faire se peut, l’entrée de l’enfant dans le monde de l’écrit, non pas dans une perspective étroite d’insertion scolaire, mais dans une perspective large d’éducation humaniste.

La notion de rythme, aujourd’hui, me semble au croisement de tous ces axes de réflexion et d’engagement.

Deux exemples comme points de départ

Je suis partie de deux exemples que j’avais étudiés dans le cadre du colloque La Séquence du Regardeur, dont les actes sont désormais publiés [1] : Bonsoir lune, de Margaret Wise Brown et Clement Hurd, et La Chasse à l’ours de Michael Rosen et Helen Oxenbury. Il s’agissait pour moi de « décoller » de l’analyse icono-textuelle, qui m’est familière, pour m’ouvrir, à l’échelle de l’album entier et non de la double page, à l’échelle de la performance de lecture et non de l’œuvre, à la sensation rythmique qui constitue à proprement parler le battement de chacun de ses livres, le moteur de « ce qui se passe quand on le lit », difficilement cernable, à mon sens, à l’aide d’une simple analyse méthodique des pages, du texte et des images.

Selon moi, le fonctionnement propre à Bonsoir Lune repose, tout autant que sur la progression chronologique du début à la fin, double-page par double-page, à mesure de l’assombrissement de la chambre, sur l’alternance entre pages en couleurs et pages en noir et blanc énumérant les objets de la chambre et de l’entourage, cette alternance créant un balancement qui est fondamental dans la performance de lecture de cet album. Celui-ci, amenant le jeune lecteur tantôt dans l’ombre, tantôt dans la lumière, mime le balancement d’avant en arrière de la « vieille dame calme murmurant chut », et accompagne le défilement des pages, de sorte que c’est autant lui que l’avancée de la nuit qui plonge le petit lapin dans le sommeil, et produit dans l’enfant qui écoute l’histoire l’impression berçante si caractéristique de cet album.

De la même manière, dans La Chasse à l’ours, l’analyse de l’album selon une stricte logique narrative ne produit, à mon sens, rien d’intéressant. Je suis à cet égard particulièrement agacée par le systématisme des démarches, parfois très familières aux étudiants formés dans les IUFM et les Espé, qui conduisent à envisager tout texte, fût-il à peine narratif, à travers le filtre du « schéma quinaire » de Paul Larivaille qui ne produit, dans la plupart des cas, qu’un résultat lui-même schématique, bien loin de révéler quoi que ce soit de pertinent ou d’utilisable sur l’objet examiné. De fait, si le travail de Larivaille a permis de schématiser le récit, pour rendre compte d’invariants au-delà de la profusion polymorphe du registre narratif au XXe siècle, en revanche il ne me semble constituer qu’un piètre outil pour partir à la découverte du fonctionnement singulier, unique d’UN récit en particulier. Car on va y trouver ce qu’on savait y chercher : un début, un milieu, une fin, ou, pour reprendre les éléments très synthétiques de Vincent Jouve, « un élément qui l’enclenche (la provocation), une dynamique qui l’effectue (l’action) et un épisode qui clôt le processus (la sanction). » [2]

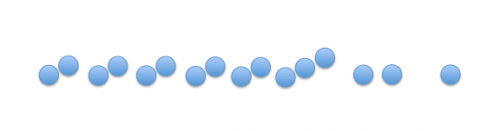

Plus stimulante me paraît actuellement l’approche qui envisage l’album en recherchant l’effet de la performance, c’est-à-dire en quêtant le rythme à l’œuvre dans l’ensemble du livre – approche non exclusive, évidemment, d’une attention de détail aux enjeux iconotextuels page à page. Il me semble, à cet égard, que La Chasse à l’ours fonctionne sur un principe musical qui associe un phénomène de gradation (les obstacles à franchir sont de plus en plus éprouvants) à un phénomène de crescendo, le tout reposant sur la réitération d’une même cellule de base, à la fois narrative, prosodique et formelle (même refrain, même progression chronologique, même dispositif paginal enchaînant une double page en noir et une double page en couleurs). Le récit arrivant à son climax, il procède alors à une redescente-retraversée des épreuves, sur un registre inversé et en mode accéléré, pour se clore par un point d’orgue, sur la dernière double page dont le texte, en très gros corps, scande « nous n’irons plus jamais à la chasse à l’ours ». Décrire le récit lui-même, repérer qu’il a un début, une fin, une péripétie, elle-même distribuées en petite unités répétitives, me semble moins intéressant qu’examiner ce qui se passe quand je lis, car l’émotion, l’excitation, la joie produites par l’iconotexte réside bien dans cette organisation musicale des phases du récit. Dans mes tentatives pour schématiser cette manière de faire récit, j’avais dans un premier temps isolé les séquences, par groupes de deux (sauf l’épisode central, qui se triple), sous la forme d’un schéma de ce type :

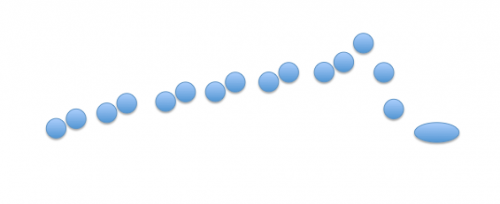

Mais il me semble que cet alignement de petites pastilles, qui s’adossait à une représentation de l’album sous forme de « chemin de fer » familière aux éditeurs, ne rendait pas compte de la tension croissante puis redescendante, ce qu m’avait amenée à une seconde schématisation :

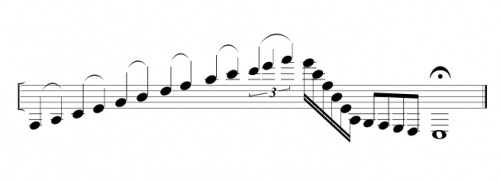

Ce deuxième schéma révélait tellement sa proximité avec la manière dont, en Occident, nous graphions la musique, que le pas était vite franchi vers une notation musicale de la « mélodie » de la Chasse à l’ours :

Des travaux sur le bébé et le rythme

C’est à partir de ces deux premiers exemples que se déploie ma conviction que le rythme est l’une des clés de compréhension du rapport du jeune enfant, puis de l’enfant moins jeune, avec la littérature, et avec le livre. Pour envisager ces implications du rythme dans l’expérience culturelle du petit d’homme, je me suis appuyée sur une série de travaux (Maya Gratier, Colwyn Tervarthen, Suzanne Maiello, Denis Mellier, Albert Ciccone,…) qui reposent sur quelques présupposés fondamentaux, exposés avec clarté par Albert Ciccone dans le premier chapitre de l’ouvrage intitulé Le Bébé et le temps [3]. Ciccone considère deux fonctions primitives du rythme : le rythme est le fondement du sentiment de sécurité du bébé, et le rythme structure ses premières expériences de l’intersubjectivité.

Il écrit ainsi, dans le chapitre intitulé « Rythmicité et discontinuité des expériences chez le bébé » :

Les expériences du bébé le confrontent sans cesse à des ruptures, des discontinuités, des moments de présence des objets qui alternent avec des absences. Si la pensée suppose le manque, naît dans le manque, il est évident que le manque et l’absence sont en soi des expériences traumatiques. C’est la rythmicité de l’alternance présence/absence qui pourra soutenir la croissance mentale et le développement de la pensée à partir du manque.

L’absence n’est tolérable et maturative que si elle alterne avec une présence dans une rythmicité qui garantisse le sentiment de continuité. La discontinuité n’est maturative que sur un fond de permanence. Et la rythmicité des expériences donne une illusion de permanence.

La rythmicité permet une anticipation des retrouvailles et soutient ainsi le développement de la pensée – de le pensée de l’absence. (p.14)

De manière plus technique, il suggère que le rythme s’oppose au sentiment de chaos de l’expérience vitale du bébé :

Si le rythme organise le chaos de l’être au monde, il fait partie du développement lui-même, il est intrinsèque au développement. On peut dire, par exemple, que le développement suppose une oscillation rythmique des mouvements d’ouverture objectale et des mouvements de fermeture narcissique. (p.23)

Lorsqu’il évoque le rythme comme premier support de l’intersubjectivité, il reprend les principes de danse et d’accordage entre mère et bébé mis au jour par Daniel Stern, dans son observation de la dyade mère-enfant :

La rythmicité des interactions est notamment caractérisée par une succession d’engagements et de retraits (je parlais de la rythmicité des mouvements d’ouverture objectale et de fermeture narcissique). Et il est important que le parent, l’adulte respecte les retraits du bébé. Le retrait permet l’intériorisation, l’investissement « auto », de l’interrelation. Il a un effet par ailleurs de pare-excitation. (p. 24)

Dans cet examen des premières interrelations, Daniel Marcelli (professeur de psychiatrie de l’enfant à Poitiers, alors directeur de l’école d’orthophonie) a souligné l’importance de la rythmicité, notamment dans l’émergence du ludique chez le bébé. Ciccone glose les propositions de Marcelli lorsqu’il évoque ce qu’il entend par « rythme » :

– un élément de répétition, de retour de l’identique, de scansion. C’est le tempo. Si le rythme se distingue du tempo, on peut dire aussi que le tempo est la forme la plus simple, primaire, archaïque du rythme ;

– le second élément, qui distingue le rythme du tempo, est un élément d’organisation singulière de la temporalité. Le rythme est une structure, une création qui peut être partiellement complexe, une structure singulière, créée, dans laquelle des éléments peuvent s’articuler d’une manière extrêmement complexe dans la structure d’ensemble. (p.25)

Ce sont ces bases qui m’intéressent particulièrement pour l’analyse de l’album. C’est ici que je retrouve les propositions stimulantes de Daniel Stern, et plus précisément encore de Maya Gratier. En effet, cette dernière, dans ses observations très fines des interactions mère-enfant, parle de la « musicalité communicative » du bébé, et relève l’importance du style, au sens musical du terme, dans ces moments d’échange, d’accordage, ou de « danse » de la dyade, par exemple ici dans un article intitulé « Musicalité, style et appartenance dans l’interaction mère-bébé » [4]

Ainsi, la musicalité communicative apparaît comme motivée par un besoin de vivre une temporalité et une culture communes. Nous proposons que la culture s’appréhende dans le temps, à travers les interactions, et qu’elle est aussi une façon d’organiser le temps car elle guide et oriente les anticipations à partir d’évènements liés, stables et cohérents. Le bébé commence vers deux mois à reconnaître les signatures vocales de sa mère et les patterns d’expressions, puis vers six mois les routines de jeu et les chants, et enfin vers neuf mois des gestes symboliques et des signes partagés par toutes les personnes qu’il croise. Le développement de son sentiment d’appartenance commence très tôt car il reconnaît déjà dans les premières séquences répétées et plus ou moins prévisibles les premières marques d’une identité sociale qu’il peut partager (Trevarthen, 2002).

[…]

Le style est alors une mémoire vive qui génère des attentes précises et favorise l’engagement intersubjectif des partenaires d’interaction. Un élément du style comme une routine ou un leitmotiv constitue une unité de forme, prête à se détacher de la dynamique socio-affective et intersubjective dans laquelle elle s’est constituée pour acquérir le statut d’objet (sonore). Ainsi, en tant que performance, une comptine ou une berceuse connues, se déploient interactivement, deviennent les vecteurs dynamiques d’une intersubjectivité, mais ce faisant elles se transforment en objets sonores extra-temporels et ontologiques. Le bébé en vient à prendre conscience de l’historicité de l’unité de l’objet sonore qui porte l’empreinte de ses rencontres significatives.

La perception d’un monde symbolique qui va de pair avec l’acquisition d’un savoir-faire proprement linguistique ne se déclare pas, selon nous, en une ‘révolution’ socio-cognitive, vers l’âge de neuf mois, comme l’ont suggéré beaucoup de psychologues récents. L’accès à un monde de symboles et de signes se fait très progressivement à partir de la répétition affectueuse et ludique d’expressions communicatives qui transforment le souvenir en style et le pressentiment en imagination.

Il me semble que ces bases de réflexion, fondées sur l’observation attentive et méthodique des interactions entre mères et bébés, constituent un socle solide à partir duquel réfléchir à la performativité de l’album. Loin de nous éloigner de la littérature, en s’ancrant dans un rapport scientifique, éducatif, voire psychologique à l’enfance, il me semble à l’inverse qu’elles nous en rapprochent, car elles mettent au jour les racines fondamentales, structurantes, de notre rapport d’humains à la musique et à l’art – auxquels appartient la littérature de la première enfance.

C’est sur cette base que se sont déployées, mardi dernier, mes réflexions sur le rythme dans l’album, à partir d’un corpus que j’avais choisi pour sa forte représentation du principe de répétition – corpus qui, de fait, s’adresse à des lecteurs très jeunes. Je développerai dans un billet ultérieur les réflexions nées, lors de cette rencontre, autour de ces exemples, ainsi que les prolongements que j’envisage à cette enquête – on comprendra alors le pourquoi des trois « courageux petits gorilles » mis en exergue de ce billet.

Ouvrages évoqués

Rosen Michael et Oxenbury Helen, La Chasse à l’ours, Ouest-France, 1989.

Brown Margaret Wise et Hurd Clement, Bonsoir lune, Paris, L’Ecole des loisirs, 1981.

Zeveren Michel Van, Trois courageux petits gorilles, Bruxelles ; Paris, Pastel, 2003.