Ce texte a déjà paru dans Études françaises, vol. 29, n° 3, 1993, p. 81-101 et a été mis en ligne une première fois à l’adresse suivante : http://id.erudit.org/iderudit/035920ar. Nous remercions Lucie Bourassa et Erudit de nous avoir autorisé à le reproduire ici.

À l’époque où, comme disait Valéry, les arts « admettaient

» d’être soumis « à certaines formes ou modes obligatoires

qui s’imposaient à toutes les œuvres du même genre, et

qui pouvaient et devaient s’apprendre [1] », les arts poétiques recelaient

généralement force conseils sur la versification. Depuis

la « crise de vers » peu de questions reviennent aussi souvent

hanter les poétiques d’auteur que ne le fait celle du rythme [2]. Affirmer qu’une telle interrogation serait venue remplacer les anciennes prescriptions sur le vers, et faire de ce changement un critère distinctif de deux « genres », art poétique, poétique

d’auteur, que l’on séparerait, chronologiquement et logiquement,

par quelque opposition du type « classique vs moderne

», « norme vs liberté », serait céder à une facilité critique

(par reprise d’un de ses topoi ressassés), doublée d’une imprudence

méthodologique (à défaut d’une enquête sur la place réelle du vers et du rythme dans chacune des pratiques — que

l’on considère ici, à des fins heuristiques, comme genres). En

l’absence de critères définitoires précis et d’une histoire de

ces genres, on ne peut présumer que le passage du premier au

second coïncida avec l’abandon du vers métrique comme trait

définitoire de la poésie. D’ailleurs, plusieurs poétiques d’auteur

modernes ne parlent pas de rythme (les surréalistes y sont

restés à peu près sourds). Et puis, on parlait rythme avant

Mallarmé, on a continué à parler vers et mètre depuis : les

deux problèmes ne se superposent pas, à moins qu’on ne les

identifie.

Malgré cela, des coïncidences, liées à l’importance de la

question du rythme dans les poétiques d’auteur, donnent à

penser qu’une étude comparée du traitement qu’elles en font

(ou n’en font pas) permettrait, sinon de définir le « genre »,

du moins de mieux caractériser et situer les textes que l’on

regroupe sous son étiquette. Mon propos sera ici plus modeste

: il s’agira d’étudier le statut du rythme dans une poétique

d’auteur particulière, celle de Michel Deguy, pour cerner

à partir de là quelques problèmes posés par le genre.

Lesdites coïncidences se formuleraient ainsi.

D’abord, celle-ci. Mallarmé, Claudel, Valéry, auteurs

proches de la « crise », consacrent une grande part de leur

activité à la réflexion sur la poésie, dans laquelle le rythme

occupe une place de taille.

Puis, les suivantes. Parmi les écrivains contemporains,

certains continuent à traiter la question à travers une poétique

d’auteur éloignée de toute préoccupation académique [3]. D’autres, qui sont également chercheurs ou professeurs, choisissent le métadiscours théorique et critique. Jacques Garelli, Henri Meschonnic et Jacques Roubaud [4] cherchent à construire une théorie qui, depuis l’expérience phénoménologique pour le premier, l’organisation discursive pour le

second ou le jeu mathématico-linguistique des formes pour le

dernier, fournisse une explication généralisante du rythme,

dans un cadre épistémologique extérieur à l’écriture poétique.

Or, il n’est pas sans intérêt de constater que plusieurs des

théories actuelles du rythme les plus originales soient le fait

de chercheurs qui sont aussi poètes. Ni de constater par ailleurs

que ces théories — différentes les unes des autres, voire

incompatibles — ont des relations avec la poésie de leur auteur.

L’attention que prête Garelli au pré-individuel, au « proto-ontique

», au rythme comme mouvement fondamental de

mondification [5], n’étonne pas quand on voit dans ses poèmes

le privilège accordé au surgissement pré-conscient des images

et associations. Chez Meschonnic, la revalorisation des

consonnes (des « accents prosodiques [6] ») dans sa théorie de la

signifiance, trouve écho dans l’appui insistant de sa diction,

lorsqu’il récite ses poèmes, sur les attaques consonantiques.

Dans le travail de Roubaud, on peut voir des convergences

entre l’imagination des formes dans le poème et la recherche

d’une spécification strictement formelle — réductible à quelques

schémas simples — du rythme poétique. Une analyse

plus poussée montrerait aussi des divergences, des éloignements

internes, dans chacune de ces productions, entre métadiscours

et poésie. Mais les quelques parentés signalées, bien

que superficielles, laissent entrevoir que la ligne de démarcation,

entre poétique « théorique » et poétique « d’auteur »,

pourrait être floue ; des éléments de la première pourraient,

comme le fait la seconde, ressortir au « discours d’une pratique [7] », bien que leur statut épistémologique et institutionnel

soit généralement différent.

Certains poètes, comme Max Loreau, Michel van Schendel

et Michel Deguy [8] s’adonnent aux deux types de réflexion [9]. Le

cas de Michel Deguy est particulièrement intéressant : protéiforme,

sa « poétique » va du poème réflexif à l’article savant,

passant par diverses formes d’essais en prose plus ou moins

fragmentés et mêlés à d’autres textes : poèmes, proses-poèmes

de circonstance, réflexions philosophiques ou éthiques, etc. Dans

les textes clairement théoriques ou critiques, l’enjeu excède

évidemment l’esthétique individuelle. Traversés par les savoirs

philosophiques, rhétoriques, littéraires, etc., les textes théoriques

vont de l’article à visée explicative globale sur une vaste

question au fragment d’ouvrage sur tel « détail » du même problème,

passant par l’étude d’un poème. Mais, outre le fait que

les deux poétiques tendent à être de moins en moins séparées,

dans leur mode d’insertion aux articles et livres, le travail théorique

n’est jamais si loin du poème et de la réflexion d’auteur,

partageant avec eux certaines formes d’écriture et de nombreuses

préoccupations. L’interrogation sur le rythme figure

parmi les plus importantes de ces dernières.

Figurations du rythme dans les deux poétiques

« Figure du rythme, rythme des figures [10] » est l’exemple par excellence de l’article qui essaie de faire le tour d’un problème théorique. Deguy y élabore son fameux modèle de « triade » qui a pour but d’articuler image, figure et rythme comme constituants concomitants du poème, en s’autorisant du rapprochement entre rhuthmos et skhèma que fait Benveniste dans son enquête sur la notion de rythme chez les Grecs [11] . Le rythme agit partout dans la triade, mais les images sont plus particulièrement « choses de choses », que le poème fait apparaître dans un rapprochement ; les figures, ses divers tours de rhétorique ; et le rythme (au sens restreint) sa composante prosodique, métrique et phonique. Deguy opère un subtil retournement de l’argument de Benveniste qui, ayant rectifié l’étymologie couramment admise du rythme comme mouvement de la mer, conteste qu’on puisse « apprendre de la nature le principe des choses [12] » : le poète montre qu’il ne s’agit pas là d’une question linguistique, mais philosophique, « touchant le rapport entre une chose et la représentation de son sens [13] », et pose qu’il est possible que telle « découverte primordiale » — celle de la mer, des battements cardiaques ou de la marche — ait été source de l’idée générale de rythme. De ces découvertes, Deguy ne fait pas, comme d’autres l’ont fait dans l’histoire des théories, une origine dont on pourrait induire réellement les rythmes poétiques, mais des grands comparants, qui aident à comprendre « grâce à quel schème originairement symbolique [...] la pratique et la pensée du rythme se (res)saisit pour elle-même [14] », et en dégage une cellule diacritique élémentaire du rythme : (fort/faible)- pause.

À partir de là — mais aussi, d’une réflexion sur la diction,

emblématisée par les figures de diérèse et synérèse qui rapprochent

ou distendent, ainsi que d’une remarque de Platon [15] sur le rythme comme alternance de lent et de rapide —, le

rythme sera pensé plus globalement comme « construction de

la différence », et d’une « différence réitérable ». Celle-ci s’articule

autour de l’idée de « jointure » — conjonction et disjonction

— et se répercute à tous les plans selon lesquels Deguy

traite l’événement du langage et du poème : phénoménologique,

rhétorique, métrique-accentuel-phonique. À travers

les métaphores du « seuil » et des « battements » de la porte

(seuil, battements = différence...), le rythme devient condition

d’apparaître du phénomène. La réitérabilité d’une différence

se fait possibilité de « mimêsis », de transposition de

l’inimitable, transposition qui n’est pas le même que l’état de

chose, mais figuration : dans « Figure du rythme, rythme des

figures », Deguy explique cela à travers l’exemple de l’onomatopée,

« image empirique du geste d’abstraction [16] ». Conjonction, disjonction, seraient aussi les deux modes sous lesquels il

faudrait tenter de regrouper tous les tours de la rhétorique,

dont la nomenclature traditionnelle ne sait « reconstituer en

une « synthèse » le motif unifiant de la diversité [17] ». Le modèle, la figure de toutes les figures, est la comparaison, par la jointure

du « comme », qui rapproche sans identifier ni assimiler.

Sur le plan de la « matière » du poème, on peut penser à divers

plans de différences : intensité, hauteur, quantité, timbre,

cadence (rapide-lent).

L’enjeu est non seulement de transcender la séparation

des niveaux d’analyse pour parvenir à une sémantique d’ensemble

du discours poétique (« Le sémantique, indivis, intéresse

les deux côtés, et il y a une homologie réglée à découvrir

entre la différence minimale [du] rythme et la différence qui

distribue les figures »), mais, plus globalement, de « contribuer

au projet de déterminer le schématisme de la pensée [18] ».

Deguy revient sur divers aspects de cette théorie du

rythme, qui se développe en spirale, par reprises, retouches,

ajouts dans des textes ayant d’autres objets. Dans Choses de la

poésie, le chapitre « Figurer le rythme » reprend brièvement

son programme d’analyse à trois : image-figures-rythme. Il met

dans le même ouvrage ce programme à exécution, dans des

poèmes de Baudelaire et de Verlaine en particulier, revient

sur un détail, fait de nouvelles propositions sur tel ou tel autre

aspect de la différence. Les passages de considérations

rhétoriques et techniques à des réflexions ontologiques ou

phénoménologiques sont fréquents. Chez Baudelaire,

l’alexandrin — dans lequel Deguy voit une mesure d’extensibilité

qui va du 12 au 14 grâce à la diérèse (ce qui est discutable

en contexte métrique, où la règle du douze impose le

choix de la diérèse ou de la synérèse), générant ainsi la possibilité

de ralentis ou d’accélérés — devient « diminutif de l’infini

», infini qui est aussi un leitmotiv répertorié à différents

plans dans l’œuvre, où il se conjoint avec la contemplation de

la mer et du flot régulier. Chez Verlaine, diverses observations

sur le « e » (ferment d’hésitations entre pair et impair) vont

donner lieu à de nouvelles réflexions sur la différence et l’itération

comme générateurs d’attente et d’impatience, favorisant

l’expérience de la distentio animi [19].

Presque toutes les facettes de cette théorie de la différence

rythmique se retrouveront dans la Poésie n’est pas seule.

Court traité de poétique, « somme » composée de longs fragments,

plutôt que de chapitres suivis [20]. Du phénoménologique au rhétorique,

du rhétorique au métrique-phonique, les divers plans

de réflexion-description se métaphorisent les uns les autres,

pour donner chaque fois un autre éclairage à la question. Dans

ce livre, la différence rythmique est également pensée, plus

nettement qu’ailleurs, sur un plan ontologique. Déjà, dans les

textes antérieurs, étaient envisagées deux formes de différence

— une première entre éléments contrastés (par exemple : fort-faible)

et une seconde entre l’ensemble que forment ces éléments

et le « vide » qui les sépare de leur réitération. Ici, Deguy

fait nettement de cette seconde différence le battement du

paradoxe entre « être et n’être pas », selon la formule que

donne Ricœur à la métaphore. Gela lui permet, latéralement,

de rapprocher encore plus fortement le rythme, la figure et la

figuration.

Chez Deguy, on a peu de développement linéaire, de

type dissertatif. Mais disons que, par rapport à Choses de la

poésie, où chaque chapitre avait un objet déterminé, la Poésie

n’est pas seule se présente entièrement comme une suite de

courts textes d’une à quatre ou cinq pages, regroupés sous de

grandes divisions, mais disjoints dans leur rapprochement. Dès

les premiers recueils de poésie [21], on retrouve (dans des poèmes qui sont ou ne sont pas autoréflexifs) certaines des métaphores qui serviront à « figurer » le rythme dans la poétique théorique : « seuil », « battement », « porte », « lisière », « jointure », etc. Tout un lexique grammatical et rhétorique est

convoqué, dont, notamment, les noms de micro-figures avec

lesquelles Deguy a illustré sa théorie de la jointure (erase,

liaison, tmèse, syncope). Apparaît aussi un vocabulaire renvoyant

à la culture poétique ou musicale du « rythme », comme

c’est le cas ici :

Posé que la colère de Chénier était surtout un prétexte à génie de la langue, creuser dans le français une autre sinusoïde, en or et nard et lourd suivis de silences en neige et os et faille, d’oppositions phonétiques déjà esquissées par chacun dans le relief de sa diction, semant la houle d’un contraste inouï. L’œuvre se plaît en l’exercice qui extorque à la langue au repos quelque chose de sourd et de heurté, audible à quelques-uns seulement de même histoire, l’iambe qui symbolise avec des rapports de vent et de sable, de ventres de nuée et de nœuds de lumière, avec l’affinité de rapports analogues en rythmes, en vertus, en proportions de chairs. Impossible d’obtenir la consonance par pur calcul, je suis l’instrument de cette opération, diapason, corde, mètre déposé là, pour convoquer les choses à cette comparaison, et se déplaire au discordant ; formule vibratoire en l’être évoquant l’âme sœur ; inlassable accordeur qui refrappe son La pour le vent, et l’homologue me trouve disponible : animaux, pierres et arbres, non pas tous et quelconques groupés en audience, mais discriminés à l’appel singulier de la voix [22].

Sont soulignés en gras les lexèmes pouvant s’indexer dans une isotopie du /sonore/. On observera le mélange de vocabulaire métaphorique (diapason, corde, audience, accordeur), technique (oppositions phonétiques, diction, iambe, rythmes, mètres) ou simplement descriptif (relief, sourd, heurté, discordant, vibratoire, voix). L’insistance ici sur la diction et sur la mesure (« mètre », puis « iambe », qui rappelle le grand comparant, 1’« iambe fondamental » du cœur par lequel Claudel se représentait le rythme) signale une manière de penser le poème qui reviendra alimenter la théorie de la cellule diacritique minimale. La mention « rapports analogues en rythme » conjoint comparaison et rythme, ce que la présence du mot « homologue » renforce, en une sorte de préfiguration du principe qui régira la triade.

Le souci du « comme » et de tous les tours qui font « jointure

» apparaît tôt dans les poèmes autoréférentiels [23]. À tel point que certains d’entre eux sont repris, à titre d’illustration d’énoncés de poétique, dans le recueil Actes. Par exemple

celui-ci, repris de Poèmes de la presqu’île, qui illustre la jointure

imageante, phénoménologique, par un terme rhétorique qui

se fait métaphore : c’est 1’« apposition » du monde :

0 la grande apposition du monde

un champ de roses près d’un champde blé et deux enfants rouges dans le champ voisin du champ de roses et un champ de maïs près du champ de blé et deux saules vieux à la jointure ; le chant de deux enfants roses dans le champ de blé près du champ de roses et deux vieux saules qui veillent les roses les blés les enfants rouges et le maïs [24].

La dimension ontologique du rythme, le passage de la première différence (fort-faible) à son « autre » (pause ; silence ; rien) est maintes fois figurée dans les textes plus ou moins métapoétiques, comme « Le silence » :

L’automne s’effile. Les arbres rouges comme des cyprins meurent verticalement. Le soleil tourne comme un feu lent d’auberge. Les mouches s’éteignent [...] Ne s’occupant pas, comme les hommes de quelque chose en particulier, mais hypomène guettant la lézarde, invisible interstice, la différence, la veillant, comme une parturiente seule dans sa respiration, faible fort et pause, faible fort et pause — la différence entre ce qui est là et... ce, justement, qui a rapport essentiel au langage, de sorte qu’il attend la naissance des mots à cette jointure invisible dans le visible [...], attendant pour rien, attendant le défaut de l’être, la blessure capricieuse, l’hémorragie de choses miraculeuses ; les décrivant mais comme si elles n’étaient là que pour leurs mots qui veulent dire autre chose : ce qu’en l’absence d’elles le poème dira [25].

Enfin, un poème intitulé « Le métronome », énoncé synthétique de la théorie du rythme de Michel Deguy, est repris dans ses deux derniers livres : Arrêts fréquents, et Aux heures d’affluence [26].

Dans les proses qui sont assez strictement « poétique

d’auteur » [27], apparaissent tôt de longs développements sur la

poétique du comme, dans ses dimensions ontologique, phénoménologique

et rhétorique :

Prenant au sérieux la poésie, l’estimant selon cette capacité ontologique que l’interminable poésie des hommes depuis des siècles atteste, demandons quelle est sa manière de voir : de quelle manière l’être la saisit-elle ? L’être pour elle, n’est-ce pas cet originel éclatement en diversité apposée à elle-même sur le mode de la figure ; c’est la multiplication de l’être en relation dans toutes ses parts sur le mode du comme qui la requiert, cette comparution universelle qui est elle-même comparaison ; [...] [28].

Nous ne disposons pas de mètre pour mesurer le rapport à ce qui fonde notre être — et que nous appelons une source. L’évaluation du rapport à la source que nous sommes, n’a pas d’unité-de-mesure ; [...] il est l’inconnu pourtant analogue, proportionné, aux symboles qui se montrent [29].

On voit bien ici se dessiner la théorie de la mimêsis apte à faire passer l’être en phénomène, par le biais de la comparution- comparaison, certes, mais pas uniquement : pour Deguy, l’« inconnu » (nommé être) ne devient « analogue » que par « proportion » (jeu d’itération/ différence), en langue, qui devient « mesure » de l’être...

La mesure de l’être est enfouie au plus profond de chaque langue comme son mètre [30].

... par la diction, le ton, l’intonation, le rythme :

Ce que c’est pour le feu de brûler, la manière dont le feu brûle est une « comparaison », c’est-à-dire ce dont la « vision » ébranle intimement le ton même du poème [...]

Brûlant, il choisit, il élit certains mots pour sa combustion, certaine danse, certains traits : il subjugue certains rythmes ; la vision qui « voit » brûler entend tout ce dont il a besoin pour brûler [31].

Dans Actes, Deguy insiste sur l’homophonie (rimes, allitérations, assonances, etc.) comme forme de différence-itération, comme diction, entente du poème qui donne à voir, puisqu’elle est inductrice d’appariements sémantiques, d’un type de comparaison.

Le rythme est central dans la réflexion auctoriale et

théorique de Michel Deguy, et permet de montrer à quel

point les frontières entre les deux formes de « poétique » sont

floues dans son œuvre. Il est peut-être oiseux, dans ce cas,

d’établir une distinction entre elles, puisque leur auteur va

jusqu’à reprendre parfois, presque textuellement, des passages

d’un article « savant » dans un livre plutôt identifié

comme œuvre d’écriture [32]. L’énoncé théorique du rythme

permet aussi de confirmer le lien étroit entre poésie et poétique,

puisqu’il puise ses métaphores dans le lexique des

premières œuvres. La réflexion de Michel Deguy, dans son

double versant « personnel » et « général », s’enracine dans sa

pratique de poète, pose les problèmes à partir d’elle. Ce n’est

donc pas seulement la réflexion auctoriale, mais également la

poétique métadiscursive, qui répondrait, chez cet écrivain-chercheur,

à l’une des définitions proposées par Jeanne

Demers pour les poétiques d’auteur, comme « sondes dans

l’inconnu d’une poésie en train de se faire [33] ». En fait Deguy ne veut pas vraiment faire de la poétique théorique au sens où on l’entend depuis les formalistes russes : « Je reprends poétique

moins dans l’usage, substantif, le terme dénote aujourd’hui

un secteur des sciences humaines, que dans celui où, épithète,

il parle d’une disposition générale, intéressant tous les arts, et

qui appareille un dispositif complexe [...] [34] ». Sauf qu’elle a

malgré tout des visées généralisantes, d’ordre philosophique.

Si, très souvent, dans les réflexions de poètes, le souci d’une

pratique personnelle est débordé par une interrogation sur la

poésie, c’est a fortiori le cas chez un auteur qui assume une

position de philosophe. Si bien qu’avec Deguy, la proposition

paraît devoir être également retournée : ne serait-ce pas, chez

lui, que les problèmes de poétique deviennent les soucis de la

poésie ? On pourrait, alors, émettre l’hypothèse que la poétique

d’auteur devient pont, passage, alambic, par quoi traversent,

du côté du discours de savoir (même s’il ne se prétend

pas science), les motivations et visions du sujet-écrivain, et du

côté du poème, les préoccupations et problèmes du théoricien.

Souligner le mouvement réciproque du poème et de la

théorie l’un vers l’autre serait pourtant une conclusion décevante

non seulement parce trop rebattue (même si on lui

ajoute l’hypothèse d’un intermédiaire hybride, la poétique

d’auteur), mais également parce qu’insuffisante. Si, comme

l’affirme Loreau, l’œuvre de Deguy est en quête de « la poésie

tout entière [35] », c’est qu’elle cherche, en plus d’un savoir sur

le poème, un savoir du poème : elle veut en élucider les modes

de connaissance spécifiques. La poésie se voit assigner une

valeur cognitive, mais distincte de celle d’autres savoirs (philosophique,

scientifique, etc.), car son intelligibilité ne serait ni

causale, ni dialectique, ni dominatrice [36]. Cherchant à serrer de près cette forme d’intelligibilité, la poétique se donne elle-même une visée cognitive, alors qu’elle traverse ou accompagne le poème, en suivant la manière dont sa figuration en

rythme permet au sujet de se donner une mesure du monde.

Poser que le savoir auquel donne accès la poésie n’est

réductible à nul autre, amène Deguy à affirmer que seule la

poésie peut traiter la question « qu’est-ce que la poésie ? » [37]. Cela

explique de façon conséquente les ponts entre sa poésie, sa

poétique d’auteur et sa « théorie » littéraire. Il s’ensuit une

certaine circularité, qui entraîne des paradoxes. D’abord, s’il

est dit que seul le poème peut donner accès au savoir de la

poésie, il est dit aussi qu’il « ne s’achève sur aucun savoir [38] » : le métadiscours qui le sonde ne pourrait dès lors que le relancer

interminablement. Mais alors, la poétique peut-elle

encore prétendre à sa visée d’expliquer les modes de connaissance

de la poésie en général ? Ou ne doit-elle être prise pour

l’exposé d’une poétique, mimesis au second degré, œuvre d’un

sujet ? Ou encore, lorsque, s’éloignant du poème pour s’approcher

de la théorie plus « objectivante », et cherchant ce

faisant, par exemple par le biais du rythme, à contribuer au

projet philosophique de décrire le schématisme de la pensée,

ne retombe-t-elle pas dans un savoir qui a été posé comme

étranger à la poésie ? Et dès lors, celui-ci n’est-il pas ramené, à

cause des liens qui unissent la poésie et les « deux » poétiques,

dans le champ philosophique ?

Faisant une critique dont il est coutumier, Henri

Meschonnic voit, dans l’ascèse qui amène la poésie à traiter

d’elle-même, une forme d’essentialisation : « [La poésie] ne

peut être traitée qu’à partir d’elle-même, non à l’intérieur

d’elle-même : si le lien entre poésie et poétique les confond

dans une identité, cette i dentité me semble la métaphysique,

et non leur épistémologique spécifique [39] ».

La proximité entre la poésie et la théorie de Michel

Deguy donne l’impression que sa poétique, par-delà ses visées

cognitives, est aussi autojustificative. Son insertion dans la pratique

pourrait enfermer l’une et l’autre dans la circularité.

Mais l’oeuvre de cet écrivain est marquée autant par l’hétérogène

que par le même — et ce, notamment à cause de l’intégration

du théorique au poétique —, et sa théorie règle

l’homologie sur la différence, l’analogie sur un rapprochement

qui n’assimile pas : le comme. C’est la pratique du rythme

qui aidera à cerner l’enjeu de la pensée du rythme dans cette

poétique, et ainsi à mieux la situer en relation avec ses bords.

Configurations du rythme : de la théorie à la pratique

Plusieurs aspects de la théorie de Michel Deguy la rapprochent des conceptions métaphysiques, qui font du rythme un grand principe antérieur à la manifestation, à la mise en discours pour ce qui est du poème. Celles-ci se fondent en effet souvent sur les rythmes naturels, dont elles reportent les principes de répétition sur une métrique vue comme essentielle à la poésie. L’auteur de Biefs évoque souvent les périodicités naturelles, qui servent de modèle à l’élaboration de sa cellule diacritique minimale. Il distingue, toutefois, les rythmes naturels et les rythmes du discours [40]. Mais son schéma théorique (la cellule) paraît bien réduit en regard de la complexité des rythmes discursifs, en particulier dans la poésie de Deguy lui-même.

Sa pratique du rythme en effet ne répond pas du tout à

l’esthétique d’euphonie, de même, de mesure, que venaient

souvent défendre les conceptions métaphysiques. Deguy

revendique et met en œuvre, dans l’écriture, une « bigarrure »

qui interdit toute assimilation avec la mesure traditionnelle.

Peu de ses poèmes s’écrivent dans une métrique au sens strict ;

certains jouent de la « mémoire » du vers français (8, 10, 12),

parfois dans la citation ou quasi-citation :

Ce qu’un poète a fait

Un autre ne peut le défaire [41]

parfois dans le « tourner autour », par l’indécision dans la diction des « e » et des synérèses [42] :

Le temps brille à cette arête d’eau ce por- (10/11)

Tement-eau de l’eau le long duquel elle (10)

Plie cette tige lumière qui n’est qu’amitié (10/14)

Du soleil et des yeux qui n’existent pas (11)

Mais acolytes au cirque qui tendent le rai (10/13)

Funambule où saute la meute d’eau (8/10) [43]

Dans la plupart des cas, qu’il soit ou non fait appel à cette mémoire, les contrastes empêchent l’euphonie, l’accord, et si la figuration de choses les appelle à comparaître, ce n’est pas dans l’harmonie universelle. L’insertion de la théorie dans la mimêsis suscite, sur le plan rythmique, des coupures qui éloignent de toute périodicité la disposition syllabiqueaccentuelle et phrastique des groupes. Telle intégration de vocabulaire technique entraîne des mots phonologiques longs, peu susceptibles de provoquer une « cadence ». Telle coupure de la phrase du poème par une parenthèse métapoétique brise l’enchaînement et les retours du sens :

Disant à son fils le nom d’une fleur

(S’il n’oublie pas son premier vers le poème décline)

Liseron mais pourquoi, fragte er

Cette fleur ne s’appelle pas blanche ?

Albe liseron grimpacée

Le nom qui convient mimerait la genèse [44].

Souvent, vers et proses se succèdent en contraste, rompant les uns les autres avec le ton ou le propos, du passage précédent ou suivant, théorie posée dans le vers, métaphoricité figurative dans la prose, ou encore, théorie et figure se métaphorisant l’une l’autre.

Les fragments de textes peuvent, comme Deguy le dit

des « choses de choses » dans la figuration poétique, être comparés

de leur « comparution » dans la page, non seulement à

travers la différence vers-prose, mais aussi à travers les jeux de

caractères et les positions, comme dans « La rose des langues

de Paris [45] ». Cette suite exacerbe les processus polyphoniques

de la poésie deguienne, qui font ses contrastes rythmiques.

L’ajointement de langues étrangères vient opposer des changements

de modes accentuels : l’allemand ne se marque pas

comme le français qui ne se marque lui-même comme l’anglais,

ni l’italien, etc.

U. Le camp / l’espèce humaine

/ la baignoire à Masuy,

le chevalet, la schlague,

le four, les gaz, les

bougies de Noël / Nacht

und Nebel ; Arbeit macht

frei ; Kraft durch Freude.

(Jumelages, p. 101)

Citations, paroles rapportées, changements d’énonciateurs, jeux sur les actes de langage créent un dialogisme interne et imposent leurs changements de vitesse et coupures d’intonation. Tout cela, joint aux contrastes entre passages hypotactiques et paratactiques, passages en vers, en prose ponctuée/non ponctuée, séparée par des blancs, des traits obliques, etc., multiplie les modes de mouvement. Il y a sans doute presque partout dans cette suite une densité accentuelle, ou, en tout cas, une densité de marques (accents, accents possibles, récurrences phonétiques, etc.), mais cette densité n’est pas la même selon que la parataxe de notationcitation impose la désarticulation, la coupure à presque chaque mot :

[...] hydres | MIVR | ICBM, || backfire | Poseïdon en alerte | ISQ, || tridents à 24 missiles de 7 200 km de portée | « capables de détruire n’importe quelle nation du globe », || USA | 8 500 ogives, || URSS | plus de 3 000, || et à Vladivostock | 21 000 ogives « autorisées », [...] [46]

ou que la subordination fait de longues suites que Ton enchaîne généralement si on les dit :

La mort cerne cet Antée qu’elle hante

Et qui déjà ne touche plus que d’un orteil à la terre dérobée [47].

La persistance de la poétique de Michel Deguy à revenir sur des figures qui relient le rythme à une origine (mesure, mer, pouls, marche, etc.), étonne, même si ces figures sont fréquemment relativisées et resituées. La pratique, loin de rechercher la régularité et l’euphonie — pour produire une oeuvre accordée à des rythmes (supposés) originaires et qui de là semblerait échapper au temps historique — paraît plutôt répondre aux rythmes historicisés du monde, en en faisant, par le rythme du discours, une mimêsis (au sens que donne Deguy à ce mot : rendre manifeste par recomposition).

Par ailleurs, il est maints aspects par lesquels on peut

replier la poétique, l’énoncé du rythme sur la pratique,

renonciation. L’attention dévolue, dans la théorie du rythme,

à la diction et à l’homophonie comme ce qui permet d’entendre

et suscite le passage en métaphore à travers le mouvement

du dire, trouve ses résonances dans la poésie. Si telle imitation-citation

de journaux dans « La rose des langues de Paris » ne

cultive guère l’homophonie, sa juxtaposition avec des passages marqués des signes traditionnels de « poésie » (vers,

blancs, « homophonies », justement) paraît réaliser le projet

de « faire entendre le poème de toute prose », par la diction :

Le « prosaïsme » du poème moderne ? Il revient, en serrant, vers les conversations, les « manières de dire », pour prendre au nid le poème naissant dans toute « prose », le poème naissant étouffé dans la moindre parole : le surprendre, le favoriser, lui caresser les ailes... C’est donc plutôt l’inverse d’un « prosaïsme » : poétisme. C’est pour faire entendre le poème de toute prose : comme on freine, ou pour ajuster deux pièces ; passez la « prose » au ralenti, le parler ordinaire, et écoutez, simplement écoutez ce que vous dites ! [48]

La transformation des représentations grâce aux appariements phonétiques est importante dans de nombreux textes, allant parfois, là où interviennent des énoncés de poétique, jusqu’à la performativité. Ainsi en est-il ici de l’acrostiche, anagramme qui se « cache » réellement dans crypté, comme, sonore, arcature, cherche, soucier, propre source, cristal, etc. :

« Comme en un jour de fête »

[...] Le poème commence en fête, fête rythmique par son ouverture ouvragée qui fait le silence, et nous aurons des mots pleins d’odeurs légères... Car un grand poème est une sorte d’anagramme phonique à ce « mot de lui-même » qu’il ne livre pas autrement, ce mot crypté en lui comme l’acrostiche sonore qui se cache, cette arcature qu’il cherche en avançant comme le sourcier de sa propre source, une sorte de variation paronomastique, consonantique, sur (ou à) son propre ton clé qu’il fraye aveuglément à soi-même ; le poème se fait sonner lui-même pour découvrir son propre cristal [49].

Le poème a des manières plus complexes de réaliser son programme, comme ici :

APHRODITE MÉTAPHORE

Maintenant

Elle peut venir à tout instant

« Maintenant nous voyons en figure »

II n’y a qu’une seule figure

La genèse est de mise :

Nous sommes dépossédés —

De la distance du génitif

Comparution Comparaison

Maintenant elle peut paraître à tout instant

« Cette chose formidable

disait l’Homme-qui-rit

Une femme en son nu »

Métaphore est anagramme

D’Aphrodite anadyomène

Ô promise ô saisissanteLe n’approche-pas-de ton lever

Met en état le poète dessaisi

De soutenir l’apparition [50]

La figuration réciproque d’éléments de mimêsis (Aphrodite)

en éléments de théorie (métaphore) se réalise dans plusieurs

formes de rappels rythmiques. Le retour de

« Maintenant/ elle peut venir à tout instant » — transformé la

seconde fois, mais itérant une configuration syntaxique-accentuelle

— scande une jointure entre « Comparution Comparaison

», « femme », « Métaphore », « Aphrodite », qui résolvent

chaque fois de manière incertaine la protention du cataphorique

« elle », à travers une série de coréférences possibles

(figure, genèse, distance du génitif ; chose formidable, femme

en son nu), mais grammaticalement indécises à cause de la

polyphonie interne (guillemets, changements dénonciateur).

La sentence :

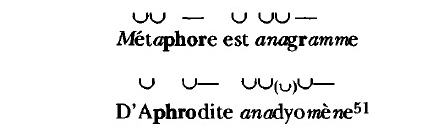

[51]

énonce le programme de manière performative, par rappels

phonétiques et paradigme rythmique. Des anagrammatisations

rapprochent également cette sentence des trois vers

qui précèdent. Les passages se font, par exemple, entre formidable,

homme, femme, métaphore, anadyomène. La

femme « en son nu » relie l’isotopie amoureuse à celle de la

parole : ce qui dit sa nudité dit aussi le processus de dénudation

de l’apparence par l’anagramme (le « son » nu). Les

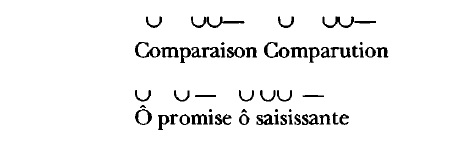

deux invocations du poème forment un paradigme rythmique

proche de celui de la sentence :

Quand la poétique d’auteur se cristallise en poème, ou

que le poème se fait poétique, la pratique du rythme — tout

en maintenant son travail de la disjonction et de l’hétérogène —

tend à privilégier une forte composante du même (performativité,

homophonies, paradigmes rythmiques, etc.). Elle tend

aussi à mettre en acte, dans son énonciation, son organisation

et sa disposition, la poétique énoncée.

La question de l’être et la réponse de l’histoire

Beaucoup d’arts poétiques d’avant la « crise de vers » voyaient l’essence de la poésie dans le rythme, lui-même inséparable du mètre : si son origine était située dans la physis du va-et-vient des vagues, du cœur ou du souffle, le rythme comme mètre était également tekhnè, dont les traités tentaient de transmettre le savoir-faire.

Pour Deguy, les rythmes poétiques ne se dérivent pas

directement des rythmes naturels. Arrimés à la figuration (en

phénomènes), à la figure et à la « diction » (qui font paraître),

ils sont pensés à travers un modèle qui se déploie du phénoménologique

au rhétorique et au prosodique. Ce modèle vise

une ontologie : la mimêsis du rythme et du poème fait paraître

en même temps qu’elle tient, en creux, la différence être-n’être

pas : « Si le mot et le discours sont capables de cette évocation,

qui fait apparaître ce qui est dans ce qu’il est (puisqu’il ne

suffit pas que les choses soient là pour qu’elles le soient, il faut

les dire pour les promouvoir dans leur phénoménalité), c’est

en raison de leur polysémie [52] ». Même si la distinction est établie avec une conception du rythme comme /physis-origine,

beaucoup de « figures » de cette conception demeurent dans

la pensée de Michel Deguy : la mer, le métronome, etc. Par

ailleurs, il n’y a pas, comme dans les anciens arts poétiques, de

règles pour faire convenablement le rythme. Mais le fort

degré de « même » de certains textes de poétique d’auteur

— par exemple, dans une réalisation, par le rythme et la

rhétorique, d’un programme explicite du texte — manifeste un

savoir-faire en œuvre, une composante artisanale consciente

d’elle-même, qui accuse une dénudation du procédé. Sur ce

plan, nous ne sommes pas si loin de la tekhnè métrique en

acte des arts poétiques versifiés — qui montrent le faisant ce

qu’ils sont en train d’exposer, jusqu’à l’autoparodie parfois [53].

Dans la dernière décennie, la poétique philosophique

de Michel Deguy s’est de plus en plus ouvertement présentée

comme réflexion éthique remettant en cause un monde où

domine le « culturel », nom de « la transmutation médiatiquement

immédiate d’événements simultanéisés dans le spectacle [54] », nom surtout, dans les hantises de l’auteur, de la

reproduction à l’identique, de la prolifération des pratiques et

des signes comme « produits » destinés à la consommation. Il y

a dans son propos, contre cette aliénation, une défense de l’art

— dont la poésie serait la figure emblématique. Reléguée

dans le non rentable (par le pouvoir économique), !’« inaccessible

» (par beaucoup, parce qu’elle cultiverait !’« incompréhension [55]

»), le besoin de « distinction » (par une certaine

sociologie), elle a peu de légitimité sociale. Dans ce cas, la

présence d’une pensée du rythme comme « mesure de l’être »

et d’une pratique de l’artisanat (ostensiblement) bien maîtrisé

ne signalerait-elle pas — en cette période où, pour Deguy,

le « culturel » empêche notre rapport avec l’essentiel — une

nostalgie du « code » commun (qu’emblématisait le mètre),

d’un paradis perdu de la poésie où celle-ci aurait été, quotidiennement,

à chacun sa pratique, sa lecture et sa proximité

avec l’être ?

S’il n’y avait que nostalgie dans la réflexion, la pratique

recourrait davantage aux formes anciennes [56]. On ne peut se

contenter d’identifier, chez Deguy, le rapprochement entre

rythme et être, ainsi que la mise en œuvre visible d’un savoir-faire

artisanal de processus rythmiques, avec une conception

essentialisante de la poésie par le mètre, tekhnè enracinée dans

une physis-origine. Parce que la pratique du rythme se veut

aussi « bigarrure », chocs de mouvement divers. Chocs où s’insèrent

les échos transformés de paroles d’un maintenant et

d’un ici (historique, quotidien, social, littéraire), de plusieurs

autrefois (citations et pseudo-citations littéraires) et de plusieurs

ailleurs (dans la rencontre des langues), chocs où l’historicité

des discours et des rythmes peut, elle aussi, se montrer

ostensiblement, comme une autre forme de dénudation du

procédé.

Par contre, le fait que la question du rythme demeure

liée, par métamorphoses réciproques de la physis et de la tekhnè, à

l’arrimage du poème au monde, montre assez qu’elle participe

fondamentalement de la question « qu’est-ce que la

poésie ? ». Le modèle triadique, totalisant, que propose Deguy semble dire : « la poésie est rythme », comme le postulaient

parfois implicitement les arts poétiques antérieurs à la crise.

Mais cette réponse ne donne aucune certitude, puisqu’il ne va

plus de soi que la « mesure de l’être » censément prodiguée

par le poème arrive nécessairement avec une mesure réglée

du vers ; cette réponse ne fait que déplacer la question : qu’est-ce

que le rythme ? Comment faire rythme pour que la poésie

continue à jouer — de manière non dialectique et non reproductive

— son rôle de révélateur de l’inconnu, de ce qui nous

fait être ?

Il semble bien que la place accordée par Deguy au

rythme manifeste la présence d’une question toujours lancinante

que la « crise » n’aurait peut-être que mise au jour, effaçant

provisoirement le masque du vers comme caution :

qu’est-ce que le poème, dans ses tours de langage qui bougent

selon les sujets et les époques, peut révéler en propre ? Sauf

que cette dernière question, traversant non seulement un discours

de réflexion, mais envahissant la poésie, empêche peut-être

elle-même sa réponse, ou confine à l’aporie car elle

appelle d’autres savoirs, convoqués surtout pour la poétique

philosophique, mais qui, passant par la poétique d’auteur, atteignent

le poème et le mettent ainsi à distance de lui-même.

Si la question de l’être et du savoir du poème vient ainsi,

c’est, aussi, parce que la réponse, historiquement, ne va plus

de soi. Entre une croyance métaphysique à une essence et une

vertu universelles de la poésie (pouvant passer par l’universalisation

du rythme) et un sociologisme cynique qui lui dénie

toute spécificité et toute fonction (autre que, par exemple, de

« distinction [57] »), la poétique cherche une éthique fondée sur

le paradoxe :

Le rejet violent de la poésie attesterait une crédulité, déçue, en la lettre de l’incantation, de l’alchimie, de la magie ; en la poésie comme issue réelle espérée, et qui se désespère devant l’inefficacité de ses formules et talismans, pour, alors, renoncer. Baudelaire, Mallarmé, poètes philosophes, n’ont pas désespéré, mais reconnu le paradoxe définitif de l’issue-sans-issue artistique. L’imagination, « reine des facultés » — selon un régime que Kant n’eût pas désavoué — n’emporte pas dans un Autre Monde, ni dans un ailleurs réel, ni dans un programme d’utopie à réaliser, mais dans la situation d’un site instable, équivoque, figuratif— « changé en lui-même » [58].

L’aporie née du repli réciproque de la poésie et de la poétique Tune sur l’autre, du postulat philosophique d’un savoir interne à la poésie, et de sa rupture dans le poème par une extériorité théorique, pourrait, à travers sans doute mais aussi par-delà l’autojustification, s’entendre comme ce maintien d’un paradoxe, d’un lieu instable où la lucidité se cherche. C’est ce qu’indique le rapport tendu entre philosophie et poésie, où la question ontologique de l’être rythmique du poème reçoit une réponse historicisée, dans le faire des rythmes du poème, qui donnent leur entente subjective, recomposée, de « manières de fluer » discursives de notre temps. Cognitive et autojustificative, ontologique ^historique, la poétique de Michel Deguy, par le maintien-déplacement d’une vieille relation entre rythme et poème, est dominée par la recherche d’un nouvel éthos de l’art et de l’esthétique.