Le mot rythme (Rhythmus) est entré dans le vocabulaire esthétique allemand au milieu des années 1760. Son emploi est alors devenu nettement plus fréquent et a cessé d’apparaître comme un emprunt au grec. Une fois acclimaté dans la théorie allemande des arts du déroulement dans le temps ou arts diachroniques (littérature, musique, danse), il a assumé la fonction de terme technique plus ou moins pointu — quelquefois très pointu —, auquel ont été attribués trois types de sens. En premier lieu, il pouvait désigner un segment plus ou moins long de la chaîne des phénomènes sonores ou visuels (syllabes, sons, mouvements). En second lieu, il pouvait renvoyer à une catégorie partielle, c’est-à-dire à l’un seulement des éléments régissant la succession des phénomènes. Enfin, il pouvait également permettre de subsumer sous un même terme l’ensemble des déterminations temporelles d’un mouvement sonore ou visuel et désigner ainsi un principe global. L’émancipation du mot rythme s’est amorcée au tournant du XIXe siècle, quand il a commencé à sortir à la fois de son statut de terme technique et de son champ d’utilisation attitré. Cette mutation s’est opérée en deux mouvements, d’une part l’utilisation du mot rythme comme outil conceptuel pour déterminer l’essence des genres, d’autre part sa sortie hors du champ de la théorie littéraire. Par mouvements, il ne faut pas entendre des phases successives dans la chronologie, dans la mesure où tous les emplois du mot rythme évoqués dans ce qui suit coexistent, y compris sous la plume d’un même auteur. Il s’agit bien plutôt d’évolutions partielles et concomitantes au sein d’un complexe processus d’élargissement sémantique.

Un terme technique dans la théorie des arts diachroniques

Le mot rythme est employé dans des sens de ce type aussi bien à propos de littérature que de musique. Est appelé rythme un groupe de syllabes ou de notes de longueur variable selon les définitions précises qui en sont données. Ainsi, Johann Heinrich Voss évoque, dans son traité sur La quantité de la langue allemande (1802), « la variété d’expression des rythmes […], que nous appelons aussi, avec Klopstock, pieds du discours » [1]. J. H. Voss et Friedrich Gottlieb Klopstock sont deux protagonistes majeurs de l’imitation en allemand de la métrique gréco-latine, très en vogue dans la période qui nous intéresse et étroitement liée à la réflexion sur le rythme. Klopstock (1724-1803), le pionnier de cette innovation formelle, publia entre 1748 et 1772 [2]Der Messias (La Messiade), une épopée chrétienne en vingt chants et environ 22.000 vers sur des modèles antiques. Son disciple et contradicteur Voss (1751-1826), petit-fils d’un serf affranchi, publia quant à lui une traduction de l’Iliade et de l’Odyssée (1793) et une idylle intitulée Louise, évocation idéalisée de la vie d’une famille de pasteur à la campagne, toutes deux en hexamètres. Son rigorisme dans le traitement de l’hexamètre en allemand fut tantôt admiré tantôt raillé par ses contemporains.

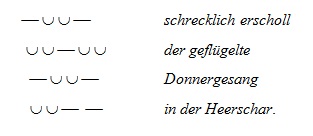

Pour comprendre le sens qu’il donne au mot rythme dans l’occurrence citée, il faut se reporter à l’essai sur l’hexamètre allemand publié par Klopstock en 1779 dans son recueil de fragments Sur la langue et la poésie. Klopstock y définit les « pieds du discours » en les opposant aux « pieds artificiels », ceux dont se composent les schémas métriques des différents vers. Il précise que « les pieds du discours ne sont pas toujours formés d’un seul mot, mais souvent de tous ceux qui sont solidaires du point de vue du contenu » [3]. L’exemple donné par Klopstock est celui de l’hexamètre

Schrecklich erscholl der geflügelte Donnergesang in der Heerschaar

composé selon lui de six pieds artificiels, cinq dactyles et un spondée, pas perçus par l’auditeur, et de quatre pieds du discours :

[4]

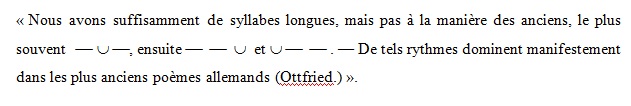

Plus loin, Klopstock dresse plusieurs listes de pieds du discours. Les plus courts sont de deux syllabes, les plus longs de six [5]. Tel que Voss l’utilise dans le passage cité, rythme signifie donc cellule composée de deux à six syllabes. Friedrich Schlegel emploie lui aussi rythme dans le sens de groupe composé de quelques syllabes. Dans un fragment de 1811, il explique ainsi que la disposition relative des longues et des brèves dans les suites de syllabes les plus fréquentes n’est pas la même en allemand et dans les langues anciennes :

[6]

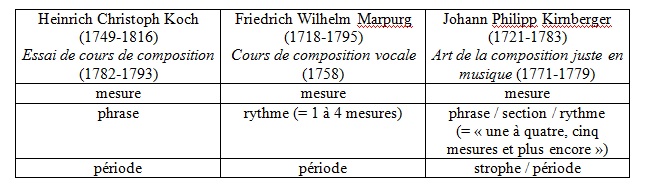

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les théoriciens allemands de la musique la considèrent, du point de vue de son déroulement dans le temps, comme constituée d’un complexe emboîtement. Ils n’emploient pas tous la même terminologie pour désigner les différents niveaux de cette architecture, mais certaines nomenclatures comprennent le terme rythme. Ce n’est pas le cas dans l’Essai de cours de composition de Heinrich Christoph Koch, violoniste et compositeur à la cour de Rudolstadt. Selon lui, un morceau de musique est constitué de périodes, elles-mêmes formées de phrases, qui se décomposent à leur tour en mesures [7]. Ce que Koch appelle phrase est nommé rythme par Friedrich Wilhelm Marpurg dans son Cours de composition vocale. Quant à Johann Philipp Kirnberger, il le désigne dans son Art de la composition juste en musique tantôt par section, tantôt par rythme.

Marpurg s’illustra autant dans le domaine de la théorie musicale que comme compositeur de lieder et de pièces pour piano. Dans son ouvrage sur la composition vocale, paru en 1758 et qui se situe donc légèrement en amont de la période considérée ici, il décrit la structure type des paroles d’un air. Il s’agit d’un texte court, en vers. Dans ce contexte, Marpurg définit le rythme comme « un certain nombre de pieds pouvant être chantés d’une haleine » [8] et n’excédant pas quatre. Ainsi, un vers comprenant plus de quatre pieds se compose de deux rythmes, dont le premier se termine à la césure et le second à la fin du vers [9]. Aux rythmes des paroles doivent selon Marpurg correspondre ceux de la musique, qui peuvent contenir une à quatre mesures. À leur tour, ces rythmes constituent une période musicale, qui s’achève par une cadence [10].

Kirnberger, qui fit partie comme Carl Philipp Emmanuel Bach du cercle de compositeurs rassemblé à Berlin par Frédéric II, établit une analogie entre discours musical et discours verbal. Tous deux, explique-t-il, sont ponctués de points d’arrêt aux endroits où un sens se dégage. Il poursuit :

Cette chute, ou point d’arrêt, peut être provoquée ou bien par une cadence complète, ou bien encore seulement par une clausule mélodique accompagnée d’une harmonie apaisante, sans conclusion à la basse. Dans le premier cas on a une phrase musicale tout à fait complète, qui est dans le chant ce qu’est dans le discours une période entière, après laquelle on met un point. Dans le second, en revanche, on a une phrase certes compréhensible, mais après laquelle on en attend nécessairement une ou plusieurs autres pour compléter le sens de la période. Nous appellerons strophe, ou période, la phrase complète, qui se termine par une conclusion formelle, et section, ou rythme, la phrase incomplète, qui se termine seulement par une chute mélodique ou une harmonie satisfaisante. [11]

Un peu plus loin, Kirnberger donne un ordre de longueur des segments du discours musical qu’il appelle sections ou rythmes : « De telles sections, que l’on appelle aussi rythmes, peuvent être de longueur variée : on peut les faire d’une à quatre, cinq mesures et plus encore » [12].

Le deuxième type d’emploi du terme technique rythme consiste à en faire une catégorie partielle. Le mot désigne alors l’un seulement des facteurs qui déterminent l’organisation de phénomènes dans leur succession. Ainsi, le même Kirnberger précise dans une note que, conformément à l’usage, il « prend [le mot rythme] dans deux sens », celui de « manière dont un morceau est fait rythmiquement » et celui de « phrase ou section » [13]. Il appelle donc également rythme le principe qui, envisagé du point de vue de la composition, préside au regroupement de plusieurs mesures en une phrase, et, appréhendé dans la perspective inverse, celle de la décomposition, gouverne le découpage du morceau en phrases : « Par le rythme, le flux du chant, qui sans lui coulerait de manière uniforme, est partagé en phrases plus ou moins grandes, dont chacune a, comme les phrases d’un discours, son sens particulier. [14] » On peut voir dans cette phrase une réminiscence d’un passage du De oratore dans lequel Cicéron explique qu’un rythme est perceptible dans la chute de gouttes d’eau mais pas dans l’écoulement d’une rivière qui se précipite [15].

Un autre exemple relevant du même type de sens attribué au mot rythme est fourni par Hegel dans la partie de son cours d’esthétique consacrée à la musique. Pour appréhender ce qui a trait à son déroulement, il utilise deux notions, mesure et rythme. Il donne à rythme le sens d’alternance de temps forts et de temps faibles [16].

Enfin, le mot rythme peut désigner le principe global regroupant l’ensemble des déterminations temporelles d’un mouvement sonore ou visuel. Le caractère très général de certaines définitions relevant de ce type de sens s’explique par le projet de leurs auteurs de penser le rythme comme un paramètre transversal commun à tous les arts diachroniques. Johann Georg Sulzer (1720-1779), né en Suisse mais figure des Lumières berlinoises, pose ainsi dans l’introduction à l’article Rythme de sa Théorie générale des beaux-arts (1771-1774) que ce terme « désigne en général quelque chose de bien ordonné et d’uniforme dans la succession des sons et du mouvement » [17]. De manière analogue, August Wilhelm Schlegel, frère aîné de Friedrich et principal animateur de la discussion sur le rythme en Allemagne autour de 1800, définit le rythme comme « l’agencement d’une série de mouvements dans le temps par lequel des rapports entre ceux-ci peuvent être perçus » [18] ou comme « un agencement de ce qui remplit le temps tel que des rapports sensibles y existent » [19].

Dans d’autres cas, le rythme est défini à propos d’un art en particulier, le plus souvent la musique. C’est la démarche suivie par Schelling dans sa Philosophie de l’art. Ce cours d’esthétique, prononcé la première fois en 1802-1803 à l’université d’Iéna, s’inscrit dans le système alors développé par Schelling, la philosophie de l’identité. On y retrouve deux éléments majeurs de ce système, l’idée qu’il n’y a qu’un seul être et la théorie des puissances. Les puissances sont les « déterminations » sous lesquelles l’être unique, le réel absolu et indivisible est « posé », ce qui rend possible « la diversité des choses » [20]. Les puissances ou unités sont au nombre de trois : « l’unité réelle », qui est l’« uni-formation [Einbildung] de l’infini dans le fini » et correspond au « particulier », « l’unité idéale », qui est la « subsomption du fini dans l’infini » et correspond au « général », et la « synthèse du général et du particulier » [21]. Schelling applique le schéma des trois puissances à tous les objets de sa réflexion, notamment la musique. Selon lui, dans cet art, l’unité réelle est le rythme, l’unité idéale la modulation — c’est-à-dire non pas le changement de tonalité mais la variation des sons en hauteur — et l’unité synthétique la mélodie [22]. Cette triade, qui peut surprendre par l’absence de l’harmonie, montre qu’il subsume sous le terme rythme tout ce qui, dans la musique, relève de la succession des sons.

Un outil conceptuel pour définir l’essence des genres

Parallèlement à ces différentes utilisations du mot rythme comme terme technique, se font jour autour de 1800, dans la réflexion sur certains genres littéraires, des emplois figurés qui marquent le premier mouvement constitutif de son émancipation. Ces emplois nouveaux restent circonscrits au champ de la théorie des arts diachroniques mais ne renvoient plus à la succession des phénomènes sonores. Le pionnier de cette approche est August Wilhelm Schlegel, qui a d’abord recours à la notion de rythme pour cerner l’essence de l’épopée homérique, dans trois textes publiés entre 1797 et 1803 [23]. Schlegel applique le terme rythme aux propriétés narratologiques de l’épopée. Selon lui, ce genre se caractérise en premier lieu par l’attitude détachée du narrateur, calme, posé, exempt de toute passion. En second lieu, l’épopée est dotée d’une temporalité spécifique : elle exclut l’ellipse, c’est-à-dire qu’elle ne passe pas sous silence les évènements secondaires ou itératifs de l’histoire, et elle accorde à tous les évènements, quelle que soit leur durée dans le temps de l’histoire [erzählte Zeit] la même durée dans le temps du récit [Erzählzeit]. Enfin, la conduite narrative de l’épopée est non téléologique, elle n’est pas centrée sur un événement dont les précédents seraient présentés comme les causes et les suivants comme les effets. Il résulte de ces trois éléments une « avancée qui s’attarde » [24], que Schlegel appelle le « rythme spirituel » de l’épopée et qui en constitue selon lui « l’essence » [25]. Cette innovation terminologique, adoptée par Schelling dans sa Philosophie de l’art, où il est question à propos de l’épopée du « rythme spirituel flottant dans l’éternel équilibre de l’âme » [26], a néanmoins été rapidement abandonnée par Schlegel lui-même.

Avant d’y renoncer, il l’avait transposée au genre romanesque, en appelant de ses vœux un « rythme du récit qui serait avec le rythme épique à peu près dans le même rapport que le nombre oratoire avec le mètre » [27], c’est-à-dire une forme atténuée de l’attitude narrative, de la temporalité et de la conduite du récit typiques de l’épopée. Il faut rappeler qu’à l’inverse de cette dernière, dont les premiers romantiques situaient le modèle absolu dans l’Antiquité, le roman leur apparaissait comme le genre moderne par excellence, encore en devenir, que leurs efforts de théorisation pouvaient contribuer à façonner. Selon eux, le roman devait se poétiser sans cesser d’être de la prose. Novalis, romancier lui-même, poursuivait lui aussi ce but et parle à ce propos de « rythme romanesque ». Cependant, contrairement à Schlegel, il ne donne pas au terme rythme un sens figuré nouveau relevant de la technique narrative. Ce qu’il entend par rythme romanesque se situe, plus traditionnellement, sur le plan du traitement de la langue, qui sert à Schlegel de comparant dans l’analogie citée précédemment. Selon Novalis, la prose romanesque doit admettre « une certaine contrainte de l’euphonie dans la position des mots et dans l’alternance et la construction des phrases » [28]. On retrouve dans le Brouillon général du même Novalis, ce recueil de notes constitué entre septembre 1798 et mars 1799 en vue d’un projet d’encyclopédie jamais mené à bien, cette utilisation du terme rythme à propos du style de l’écrivain : « L’hexamètre […] en grand. Grand rythme. Celui dans la tête de qui ce grand rythme, ce mécanisme poétique intérieur s’est acclimaté écrit, sans contribution active intentionnelle, d’une manière si belle qu’elle en est envoûtante. » [29] Le point de départ de cette réflexion est un emploi de rythme dans un sens propre du premier type.

C’est Hölderlin qui fut, sciemment ou non, le continuateur de Schlegel sur la voie de l’innovation terminologique, en utilisant la notion de rythme dans sa réflexion sur le genre tragique telle qu’il la livre dans les deux jeux de notes qui accompagnent sa traduction d’Œdipe roi et d’Antigone de Sophocle, parue en 1804. Pour Hölderlin, la structure de la tragédie est un procédé susceptible d’être « enseigné et, une fois appris, reproduit de manière toujours fiable dans la pratique », autrement dit une « manière de procéder », un « calcul selon une loi » ou « loi calculable » [30]. Le procédé que le poète dramatique suit pour construire sa tragédie détermine selon Hölderlin la succession des images mentales, des affects et des réflexions en l’homme, c’est-à-dire la succession des produits des trois facultés attribuées à l’être humain au XVIIIe siècle, à savoir l’imagination, la sensibilité et la raison ou entendement. Hölderlin subsume les produits des trois facultés sous le vocable « représentation » et appelle la structure de la tragédie successivement « consécution rythmique des représentations », « succession [Wechsel] des représentations », « consécution du calcul », « rythme » tout court et enfin « rythme des représentations » [31].

La question qui se pose face à ces expressions est de savoir si « l’homme tout entier » en qui Hölderlin situe la succession rythmique des représentations est le personnage principal de la tragédie ou son spectateur [32]. Les explications de détail qu’il fournit sur les deux schémas structurels auxquels la tragédie peut selon lui se conformer sont plus faciles — ou moins difficiles — à suivre si on les applique non pas au héros éponyme mais au spectateur ou au lecteur. Comme August Wilhelm Schlegel à propos de l’épopée et du roman, Hölderlin établit une analogie entre le rythme au sens figuré, compris comme structure d’ensemble de la tragédie, et le rythme au sens propre, identifié au vers, c’est-à-dire défini selon le premier type de sens évoqué précédemment. Comme le vers, la tragédie a selon Hölderin sa « césure », qui la sépare en deux parties de longueur inégale qu’il appelle néanmoins « moitiés ». La césure tragique — ou, dans la terminologie hölderlinienne, « le pur mot », « l’interruption contrerythmique » [33] — a pour fonction d’assurer l’équilibre et l’unité de la pièce. Dans les deux pièces de Sophocle qu’il traduit, la césure est constituée, énonce-t-il clairement, par les discours de Tirésias [34]. Dans la structure de type Œdipe roi, explique Hölderlin, « le rythme des représentations est de telle nature que, dans une rapidité excentrique, les premières sont plus entraînées par les suivantes ». Dans ces conditions, « la césure ou l’interruption contrerythmique doit se situer au début, […] parce que la deuxième moitié est à l’origine plus rapide et semble peser plus lourd » [35]. Dans la structure de type Antigone, au contraire, « le rythme des représentations est de telle nature que les suivantes sont plus refoulées par celles du début ». La césure doit donc se situer « plus vers la fin » [36].

Hölderlin emploie les termes rapidité et rapide au sens premier de leurs équivalents latins, dérivés de rapio, c’est-à-dire comme signifiant respectivement « qui entraîne, emporte » et « qualité de ce qui entraîne, emporte ». En attribuant à la seconde moitié d’Œdipe roi à la fois une force d’entraînement et un poids plus grands que ceux de la première, il semble vouloir dire qu’elle produit sur le spectateur des impressions plus fortes que celles que lui a laissées la première, plus fugaces et légères. De fait, la deuxième partie de la pièce est marquée par la scène au cours de laquelle Œdipe se découvre pour ce qu’il est, fils parricide et incestueux, et se crève les yeux, scène qui ne peut que frapper le lecteur et a fortiori le spectateur. Le discours de Tirésias se situe effectivement vers le début de la pièce. La forte impression qu’il produit sur le spectateur ou le lecteur, auquel il permet d’anticiper le dénouement, équilibre entre elles les deux moitiés de la pièce du point de vue de sa réception. Dans Antigone, au contraire, ce sont les représentations suscitées dans le spectateur ou le lecteur par le début de la pièce, au cours duquel il assiste à la confrontation de l’héroïne avec sa sœur, au récit de l’ensevelissement de Polynice et au face-à-face entre Antigone et Créon, qui dominent. Pour que son intérêt ne se relâche pas complètement et qu’un équilibre soit obtenu, le poète a placé le discours de Tirésias « vers la fin ».

Le « calcul selon une loi » ou « loi calculable » de la tragédie, que Hölderlin appelle aussi rythme, s’oppose au « contenu » ou « sens » de la pièce [37]. Ce que Hölderlin nomme rythme est donc en dernière analyse plus qu’un paramètre formel de la tragédie parmi d’autres, à sa voir sa structure. C’est bien plutôt la forme tragique dans son ensemble. Dans la mesure où il s’agit d’un « procédé » « artisanal » reproductible, c’est aussi une méthode poétique au sens étymologique du terme, c’est-à-dire une méthode de production littéraire.

La sortie hors du champ de la théorie littéraire

Le second mouvement constitutif de l’émancipation du mot rythme, celui qui ouvre véritablement la voie à son utilisation dans les domaines les plus variés des sciences humaines le voit sortir du champ de la théorie littéraire pour, d’une part, intégrer celui de la philosophie et, d’autre part, se prêter à la résurgence du « panrythmisme » de l’Antiquité tardive [38].

L’équation entre rythme et méthode posée par Hölderlin se retrouve chez Novalis et Hegel transposée du domaine de la création littéraire à celui de la pensée philosophique. On lit ainsi dans le Brouillon général de Novalis : « Toute méthode est rythme. […] Fichte n’a fait que découvrir le rythme de la philosophie et l’exprimer verbalo-acoustiquement. » [39] Dans la préface à la Phénoménologie de l’esprit, parue en 1807, Hegel rapproche lui aussi rythme et méthode philosophique, mais sur le mode de l’avoir et non sur celui de l’être. Il écrit que la « nature de la méthode scientifique » consiste « pour partie à ne pas être séparée du contenu, pour partie à se déterminer pour soi-même son rythme ». Un peu plus loin, Hegel traite de ce qui est requis pour l’étude de la philosophie. Il attribue dans ce passage un rythme non plus à la méthode philosophique mais aux « concepts » eux-mêmes », qui constituent l’objet de la pensée, son « contenu » animé d’un « mouvement » propre. Il convient selon lui de « laisser ce contenu se mouvoir selon sa propre nature, c’est-à-dire selon le Soi comme Soi du contenu, et de contempler ce mouvement », en d’autres termes de « renoncer à une incursion personnelle dans le rythme immanent des concepts » [40]. Dans les leçons sur la philosophie de la religion, éditées après la mort de Hegel, on retrouve l’identification entre rythme et méthode philosophique qu’avait énoncée Novalis. Hegel a prononcé ce cours quatre fois, en 1821, 1824, 1827 et 1831. À la fin de l’introduction au cours de 1827, il donne un aperçu du plan qu’il va suivre :

Dans toute science, dans tout savoir, il ne peut y avoir qu’une seule méthode. La méthode est le concept s’explicitant, rien d’autre […]. La première chose est […] le concept de religion ou la religion en général, et la deuxième consiste pour nous à considérer la religion déterminée. […] troisièmement nous considérons le concept tel qu’il quitte sa détermination, sa finitude pour revenir à lui-même, […] et ce concept rétabli est le concept infini, véritable, l’idée absolue, ou la religion véritable. […]

Or le concept que nous avons ici devant nous est du reste l’esprit lui-même ; c’est l’esprit lui-même qui est cette évolution et est actif de cette manière. […] l’esprit est essentiellement ceci : être actif en général. Plus précisément, il est l’activité consistant à se manifester. Ainsi l’esprit qui se manifeste, se détermine, entre dans l’existence, se donne de la finitude, est la deuxième chose. La troisième, quant à elle, est […] qu’il […] revient à lui-même, devient et est pour lui tel qu’il est en soi. C’est là le rythme, la vie pure et éternelle de l’esprit lui-même. [41]

Si le concept est l’esprit, alors le mouvement ternaire d’auto-explicitation du concept est rythme. Or ce mouvement est selon Hegel l’unique méthode de toute connaissance. Cette méthode est donc elle-même rythme.

Enfin, on relève quelques emplois du mot rythme d’une part dans des considérations d’ordre plus ou moins étroitement médical, d’autre part à propos du cosmos. Les unes comme les autres peuvent être rattachées à une tradition inaugurée par Boèce (470/480 – 524/525), qui distinguait, comme le résume Pierre Sauvanet, « musica mundana (harmonie du monde, harmonie des sphères), musica humana (harmonie de l’être humain entre les fonctions physiologiques, les facultés intellectuelles, et les passions), musica instrumentalis (musique en tant que réalité sonore, produite par des instruments ou par la voix humaine) » [42]. Au fragment n° 382 de son Brouillon général, Novalis définit ainsi ce qu’il appelle le « rythme de la santé individuelle » : « L’excitabilité est une nature véritablement rythmique. Le rapport individuel de l’excitabilité et du stimulus est le rythme de la santé individuelle. Si ce rapport est déficient, le rythme déficient produira des figurations, concaténations, etc. contraires à la santé. » [43] Il faut noter qu’à l’extrême fin du XVIIIe siècle, le terme Rhythmus était présent depuis longtemps dans le vocabulaire médical allemand, où il signifiait rythme cardiaque, pouls. En témoigne le dictionnaire de Zedler, paru entre 1732 et 1750, qui comprend un article intitulé « Rythme chez les médecins » [44]. L’application de la notion de rythme au macrocosme est quant à elle attestée chez le même Novalis, qui pose que « si l’on perd le rythme du monde — on perd en même temps le monde » [45], ainsi que chez Schelling, qui parle dans son cours sur la philosophie de l’art du « rythme archétypique de la nature et de l’univers même » [46].

Conclusion

Le mot rythme est entré dans le vocabulaire de l’esthétique allemande à un moment où celle-ci était en train de se constituer comme discipline autonome, après la parution dans les années 1750 de l’Æsthetica d’Alexander Gottlieb Baumgarten. L’engouement dont il a fait l’objet et l’intérêt porté à ce qu’il permettait de désigner ont été alimentés par la « fièvre grecque » ou grécomanie qu’avaient instillée en Allemagne les Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en peinture et en architecture (1755) de Johann Joachim Winckelmann [47], qui avait tout à la fois fait œuvre d’historien en analysant les circonstances — non reproductibles — de l’épanouissement de l’art grec et érigé ce dernier en idéal absolu dont l’imitation s’imposait. Terme technique aux significations multiples, le mot rythme a pu conduire à des malentendus, notamment dans la discussion fiévreuse qui accompagnait la pratique de la versification antiquisante. Klopstock a même proposé, en 1779, de le bannir totalement, compte tenu des innombrables « mélanges et interversions d’idées » qu’il avait selon lui causés [48]. Dès la fin des années 1790, sous la plume des premiers romantiques [Frühromantiker], le mot rythme a commencé à élargir son domaine de pertinence dans plusieurs directions, en recevant des sens figurés nouveaux au sein de la théorie littéraire, en se livrant à une incursion dans le champ philosophique et enfin en faisant renaître la conception néoplatonicienne d’une analogie entre les régularités cosmiques, anthropologiques et biologiques. Cette émancipation encore modeste caractéristique du moment 1800 dans la réflexion sur le rythme en Allemagne [49] a rendu possible l’utilisation massive du concept dans la Lebensphilosophie et la Lebensreform du moment 1900 [50], qui, à son tour, a contribué à l’intégrer durablement au vocabulaire des sciences humaines et sociales.