Ce texte a déjà paru dans M. Weber et R. Desmet (dir.), Chromatikon V. Annuaire de la philosophie en procès, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 133-150. Nous remercions Frédéric Bisson et la revue Chromatikon de nous avoir autorisé à le reproduire ici. On trouvera ici un petit échange à son propos.

Dans L’Infini turbulent, Henri Michaux met en mots une expérience temporelle :

Noble, grandiose, impeccable, chaque instant se forme, s’achève, s’effondre, se refait en un nouvel instant qui se fait, qui se forme, qui s’accomplit, qui s’effondre et se refait en un nouvel instant qui se fait, qui se forme, qui s’achève et se ploie et se relie au suivant qui s’annonce, qui se fait, qui se forme, qui s’achève et s’exténue dans le suivant, qui naît, qui se dresse, qui succombe et au suivant se raccorde, qui vient, qui s’érige, mûrit et au suivant se joint… qui se forme et ainsi sans fin, sans ralentissement, sans épuisement, sans accident, d’une perfection éperdue, et monumentalement. [1]

Peu de phrases résonnent en nous à une telle profondeur, nous donnant le sentiment d’être introduits au plus intime du monde en train de se faire. Cette phrase hachée de virgules doit être scandée, dite plutôt que lue, vocalisée avec les variations de vitesse et d’intensité qui seules peuvent exprimer sa puissance cosmogonique. On sent ici battre le cœur même du réel, dont le rythme syncopé raccorde les instants impérieux les uns aux autres et accomplit ainsi la « continuité universelle ». Ce rythme, n’est-ce pas exactement le « procès créateur », tel que la cosmologie d’Alfred North Whitehead l’a conceptualisé et systématisé ?

1. L’intoxication mescalinienne comme expérience transcendantale

Le texte de Michaux est le récit d’une expérience d’intoxication mescalinienne. Mais malgré ses qualités d’écriture poétique, la valeur de ce récit n’est pas d’abord esthétique. C’est le récit d’un apprentissage. Qu’est-ce que Michaux a cherché à apprendre dans la drogue ? La réponse est triple : « L’irrégulier et difficile apprentissage où les éléments d’un monde, d’une connaissance et d’un comportement nouveau défilent devant qui saura les voir et les reconnaître. » (p. 24 – c’est moi qui souligne) La drogue est chargée d’une triple efficacité : cosmologique, gnoséologique et éthique. Elle se place ainsi à l’étiage de la philosophie, définie par les transcendantaux qui sont ses objets : l’Être, l’Un, le Vrai, le Bien.

Premièrement, Michaux charge la drogue du pouvoir de dévoiler le « secret du monde [2] », c’est-à-dire de livrer l’Être. Une telle prétention met l’expérimentation hallucinogène en résonance « objective » avec la métaphysique, qui se risque au-delà du phénomène pour ressaisir le principe d’unité du monde actuel. L’expérience mescalinienne réactualise spontanément le schématisme et le style naïf des plus vieilles cosmologies matérialistes de la pensée occidentale : « au commencement est le Grand Tourbillon… » La drogue enveloppe une hénologie innocente : tout est un dans le tourbillon cosmique.

Deuxièmement, un monde infini, fait de flux et de turbulences, exige un mode de connaissance adéquat, aussi mouvant et vertigineux que la réalité même que l’on cherche à connaître : une « connaissance par les gouffres [3] ». À la suite d’Artaud puis de Castaneda, qui ont cherché dans le culte mexicain du peyotl un rite initiatique [4], Michaux ne s’expose à la drogue qu’en lui demandant un savoir : « Les drogues nous ennuient avec leur paradis. Qu’elles nous donnent plutôt un peu de savoir. Nous ne sommes pas un siècle à paradis. [5] » La connaissance doit expérimenter ses montées et ses descentes dans le maelström, non pas comme dans la dialectique platonicienne, mais suivant le rythme inégal et démesuré de l’Infini turbulent. Même oblitérée, lysée, scotomisée, éclipsée, ayant perdu la maîtrise de ses vitesses, désorientée [6], la pensée pense vraiment. L’étourdissement, le vertige, la fuite des idées, le délire sont des modes de pensée et de connaissance, plus ou moins rapides, plus ou moins efficaces ou avortés, mais non moins authentiques que le raisonnement pur, et capables de vérité.

Troisièmement, cette connaissance ouvre sur un effort pour rendre vivable l’expérience de la drogue, c’est-à-dire pour tirer ce qu’il y a de bon en elle et l’intégrer à un ethos, à un mode de vie. Michel Foucault a esquissé cette éthique de la drogue : « Nous devons étudier les drogues. Nous devons essayer les drogues. Nous devons fabriquer de bonnes drogues – susceptibles de produire un plaisir très intense. Je pense que le puritanisme qui est de mise à l’égard de la drogue – un puritanisme qui implique que l’on est soit pour, soit contre – est une attitude erronée. Les drogues font maintenant partie de notre culture. De même qu’il y a de la bonne et de la mauvaise musique, il y a de bonnes et de mauvaises drogues. Et donc, pas plus que nous ne pouvons dire que nous sommes « contre » la musique, nous ne pouvons dire que nous sommes « contre » les drogues. [7] » Plus précisément, il faudrait dire que l’éthique de la drogue consiste à distinguer un bon usage de la drogue de toutes les tristes addictions, et à discerner les effets mauvais et les dangers qui subsistent dans les « bonnes » drogues, pour en régler l’usage.

Par sa rigueur scientifique protocolaire, Michaux élève ainsi l’expérience de la drogue à une puissance de vérité. Le fait est que le mysticisme religieux éternel, battu en brèche à l’ère du désenchantement du monde, a trouvé un relais dans la contre-culture des années 1960, à la faveur de la diffusion des psychotropes, de la mescaline, de l’acide lysergique, de la psylocibine. Par une sorte de ruse de la raison, la techno-science qui isole et synthétise les molécules actives du peyotl ou de l’ergot du seigle nourrit une expérience spirituelle et renouvelle ainsi malgré elle au début du XXe siècle la religion contre laquelle elle s’était construite. Mais le scientisme, trahissant les découvertes de la science elle-même, dénie cette fraternité de la science et de la religion. Un tel mysticisme se heurte certes à de sérieuses objections démystificatrices. Comment un éblouissement causé par une attaque acide du cortex visuel, accident interne de la mécanique nerveuse, pourrait-il prétendre au titre de vision objective ? Le psychédélisme ambiant, en fait de lucidité, semble bien être un nouvel idéalisme à l’usage du peuple, où l’on ne connaît du monde que ce qu’on y met de soi-même. Au-delà même de cette naïveté, le mysticisme sous influence chimique déchoit dans une vulgarité désolante, quand on attend de la drogue qu’elle produise par magie le « misérable miracle » que la société désenchantée de consommation nous refuse. Les initiés emportent dans leur extase le style même, nombriliste, étriqué, consumériste, de la société dont ils prétendent contester les valeurs, et, comme dit Michaux, leur discours fait alors souvent songer à celui de journalistes qui eussent été invités à la Crucifixion [8]. La drogue met l’infini à la portée des brutes.

2. Usages

Un usage libérateur de la drogue est-il possible ? Whitehead a formulé la plus belle profession de foi de l’empiriste sous la forme d’une litanie de l’expérience : « Toutes les expériences que l’on peut avoir, ivre ou sobre, dans le sommeil ou la veille, somnolent ou bien éveillé, l’expérience où l’on a conscience de soi et celle où l’on s’oublie, l’expérience intellectuelle et l’expérience physique, l’expérience religieuse et celle du sceptique, l’expérience de l’angoisse et celle de l’insouciance, l’expérience qui anticipe et l’expérience rétrospective, l’expérience heureuse et l’expérience douloureuse, celle qui domine l’émotion et celle qui se contient, l’expérience à la lumière et l’expérience dans l’obscurité, l’expérience normale et l’expérience anormale, aucune ne doit être omise. [9] » Dans cette table des catégories, l’expérience psychotrope est un cas remarquable de l’expérience ivre. Or, William James a rangé l’ivresse d’intoxication dans les formes variées de l’expérience religieuse : l’alcool et, plus encore, le protoxyde d’azote (s’il est suffisamment dilué dans l’air), stimulent la conscience mystique jusqu’à « un degré extraordinaire » et sont, dans leur hilarité même, porteurs d’une « authentique révélation métaphysique [10] ». Whitehead lui-même a quelquefois souligné l’efficacité perceptive et émotionnelle de la consommation de drogues. Ce cas particulier de perception n’est pas une simple curiosité psychologique, car il permet de brouiller la frontière du normal et du pathologique, en révélant que la perception en général ne se tient jamais dans une stricte normalité [11]. En ce sens, la conscience modifiée acquiert une certaine lucidité : de même que les reflets et les ombres entre les choses hantent à jamais le monde visible comme des fantômes, de même l’illusion ne s’oppose pas à la réalité, mais se compose avec elle, sans qu’il soit possible de faire exactement la part entre elles deux. Comment la culture humaine a-t-elle intégré cette efficacité ? Dans toute société humaine, il y a un usage rituel réglé des drogues. C’est certes avec une certaine condescendance moralisatrice de rationaliste victorien que Whitehead évoque le rôle de l’ivresse dans les rituels dionysiaques des religions primitives : « Les rites ne sont pas la seule façon de stimuler artificiellement l’émotion. Les drogues ont la même efficacité. Heureusement la gamme des drogues dont disposaient les races primitives était limitée. Mais nous avons des preuves évidentes d’un usage religieux de drogues lié à l’usage religieux du rituel. [12] » Cette remarque confère néanmoins à la drogue une dimension spirituelle : l’ivresse est une composante des rites collectifs, dans leur fonction de mise en forme des émotions collectives. En tant que telle, elle participe aux « premières lueurs de la vie de l’esprit s’élevant au-delà de la concentration sur la tâche de subvenir aux nécessités animales ». Or, dans les sociétés occidentales modernes, la drogue a été coupée de ses racines spirituelles [13]. Le rituel qui accompagne religieusement la prise de drogue commémore certes encore de nos jours une émotion originelle, mais l’émotion que la répétition rituelle prend ainsi pour objet est celle de la « première fois », après laquelle le drogué court dans une quête fantasmatique éperdue. L’émotion a été déconnectée du monde, absorbée dans la substance chimique fétichisée. Un tel appauvrissement pathologique de l’émotion, inhérent à l’usage maniaque de la drogue, n’est pas dicté par la seule substance chimique, mais résulte d’un nouveau dispositif stratégique dans lequel cet usage s’est constitué et cristallisé.

L’ambiguïté sémantique de l’anglais « drug » ne doit pas prêter au jeu de mot ; elle suggère plutôt qu’il faut penser ensemble médicament et « drogue », comme deux facettes d’un même cristal de biopouvoir. Dans les sociétés disciplinaires modernes, l’exclusion hygiéniste de la drogue est le contrepoint d’une appropriation tactique et monopolistique de son usage légitime par la médecine sociale. En devenant médicament, la drogue s’est trouvée capturée par le pouvoir bio-politique, comme instrument de contrôle et de régulation de la population. L’usage des drogues s’est alors redistribué autour de cette norme pharmaco-politique. Il est superficiel de s’arrêter à la répression légale des drogues, car la loi ne s’oppose à l’illégalité qu’en apparence ; en réalité, elle est, comme l’a montré Foucault, un découpage et une gestion différentielle des illégalismes [14]. La norme organise une économie stratégique des usages déviants et des addictions, dessine des limites de tolérance aux différentes manières de tourner la loi : certaines sont invisibles, non reconnues, ou tolérées comme compensation des classes dominées (addictions médicamenteuses et consommations régulières de fin de semaine), d’autres sont permises comme privilège de la classe dominante (addictions du monde des affaires, etc.), d’autres enfin sont stigmatisées comme formes pathologiques dangereuses (toxicomanies), jugées comme épidémiques et contaminantes pour tout le corps social, combattues au nom de la jeunesse et de la santé publique. Ainsi se trouve socialement fabriquée une déviance visible, ainsi apparaissent de nouveaux personnages aux identités marquées, « sujets à risque », toxicos, junkies. Du point de vue du biopouvoir, le toxico est le consommateur parfait, parfaitement transparent, absolument dévoué à sa consommation, ne vivant que pour elle. Loin d’être le symbole d’une quelconque révolte contre la société, le toxico apparaît au contraire comme une pièce tactique de sa stratégie : en se différenciant des autres usages, la toxicomanie pèse sur eux, leur fait de l’ombre pour tout un commerce parallèle qu’on maintient dans une relative liberté, et rend par ailleurs d’autant plus acceptable la norme hygiéniste et l’usage pharmaceutique légitime. Le déni scientiste de la valeur spirituelle de l’expérience psychotrope ne se fait donc pas au nom des valeurs scientifiques désintéressées d’objectivité ou de vérifiabilité, il est lié à tout un dispositif de pouvoir dans lequel la science est prise, comme caution « morale » de l’industrie pharmaceutique et comme vecteur de régulation sociale.

Contre cette objectivation et cette médicalisation, l’idée d’un retour au rituel archaïque est purement réactive, et la fascination nostalgique pour le culte du peyotl apparaît là encore comme un symptôme du pouvoir : on entretient le mythe de la drogue dans une zone de rêverie esthétique réservée aux classes bourgeoises, qui la goûtent comme un supplément d’âme. Les différentes formes de marginalisme, de la plus misérable à la plus élitiste, sont elles-mêmes codées par le pouvoir pour fonctionner comme soupapes de sécurité. Tactiquement séparée de la science, la mythologie de la drogue est séparée de toute efficacité perceptive par laquelle elle pourrait mordre sur l’ordre social, ouvrir la société au monde, aux turbulences de l’Infini. Le pouvoir casse toute possibilité de s’agencer collectivement avec la drogue et, à travers les discours médicaux bienveillants qui les prennent en charge, maintient les drogués dans leur solitude [15].

Ce que Michaux a compris, c’est que la seule manière de rendre à la drogue un pouvoir de vérité est de transporter en elle la « volonté de savoir » du pouvoir lui-même, c’est-à-dire de substituer aux rites religieux archaïques des protocoles expérimentaux rigoureux, quasi-cliniques : d’un même coup, cette pratique nouvelle subvertit les instruments du pouvoir et extrait de la drogue une efficience irréductible à tous les conditionnements psychosociaux extrinsèques. Il n’est à cet égard pas fortuit que la première « révélation » psychotrope de l’ère biopolitique ait eu lieu chez le dentiste, à l’occasion d’une opération chirurgicale. De même, en février 1935, c’est à Sainte-Anne, sous la supervision de Daniel Lagache, que Sartre se fait injecter de la mescaline. Dans la même perspective, Michaux mime la mise en place d’un dispositif expérimental : il mesure les doses de ses prises, les espace à intervalles raisonnés et calculés, s’entoure de précautions multiples pour valider les résultats de l’expérience. Ce sont certes des protocoles pour rire, mais un tel rire est subversif. Une dose de vérité, aussi petite soit-elle, ne sort pas toute armée de la drogue, elle suppose de libérer les procédures de véridiction du régime scientifique de vérité dans lequel elles fonctionnent politiquement [16], d’inventer une praxis subversive. Mais comment ce cas particulier de l’expérience pourrait-il avoir une valeur universelle ?

3. Perception et percept

« Ô psychédélie… [17] » Il est vrai que le spiritualisme psychédélique est paradoxal et ambigu : il trouble la frontière cartésienne de la matière et de l’esprit, de l’objectif et du subjectif ; de manière indissociable et indécidable, il soumet l’esprit à la causalité chimique moléculaire et élève la mécanique nerveuse cérébrale à la hauteur de l’esprit. Le cerveau est le plan d’immanence de la nouvelle extase. On peut certes voir là un symptôme du nihilisme contemporain qui objective la vie pour en isoler les molécules élémentaires et se fabriquer une pharmacie du bonheur, prescrivant une pilule de couleur différente pour chaque état d’âme. L’extase s’automatise, on la déclenche « comme on allume une lampe » ; comme dit Michaux, l’expérience de la drogue, c’est « la métaphysique saisie par la mécanique [18] ». Mais l’expérience à sa source ne bifurque pas encore, elle est riche d’une énergie potentielle qui appelle une actualisation « organique ». C’est l’univers tout entier qui apparaît comme un vaste système nerveux, comme un organisme où tous les êtres cellulaires sont en circuit, parcourus par un même courant de vie électrique. L’extase ne nous fait pas sortir du cerveau, parce que tout est cerveau, tout est connexion inter-synaptique. L’objectivation biochimique de l’expérience psychédélique est aussi abstraite que la réduction subjectiviste au « vécu » est naïve et illusoire.

Une actualisation organique des potentialités de la drogue est certes l’œuvre de quelque individualité éclairée ; pour conjurer l’automatisme infinitisant, elle exige que l’on se présente à elle religieusement, « presque comme un prêtre », et non comme un observateur quelconque. L’air du temps inspire de fait quelques essais individuels remarquables, où le psychédélisme semble pouvoir reprendre le flambeau de la religion éternelle. De manière exemplaire, Alan Watts a tiré de l’acide lysergique une Joyous cosmology qui réconcilie le corps et l’esprit [19]. Le fétichisme de la substance chimique s’efface au profit du processus réel qu’elle est l’occasion d’expérimenter. La drogue est l’échelle que l’on voudrait jeter après avoir grimpé. Selon le mot que Huxley emprunte à William Blake, il est devenu banal de dire naïvement qu’elle ouvre les « portes de la perception », comme si elle levait sur l’Être le voile de mâyâ des apparences dues à nos habitudes perceptives. Huxley se réclame de Bergson [20]. Dans la vie ordinaire, les mécanismes cérébraux et nerveux assurent l’insertion de l’esprit dans la matière et filtrent notre perception pour nous adapter aux besoins de l’action. La mescaline, en inhibant cette action sélective du système nerveux, relâche la conscience perceptive, qui se met à vivre dans les choses mêmes : elle entre pour ainsi dire dans la « chrysalide » de la qualité sensible, dans sa vibration intérieure [21]. Le bergsonisme mescalinien est cependant d’une instabilité effroyable. Le Cône de la Mémoire se met à tourbillonner comme une toupie au milieu du chaos, où, comme un vol criard d’oiseaux en émoi, tous mes souvenirs se jettent sur moi. Les mirages, les hallucinations, les fantasmes sont des vécus perceptifs qui recouvrent l’expérience et trahissent de l’intérieur son sens cosmologique en la rabattant narcissiquement sur la simple psychologie introspective [22]. La drogue a ses montagnes russes : elle peut aussi bien nous ouvrir sur un cosmos pour une interstellar overdrive que nous enfermer entre quatre murs, et ajouter toujours de nouvelles briques dans le mur. Sartre sous mescaline est hanté par des images de langoustes [23]. C’est en se défaisant de toutes ces fausses perceptions trop subjectivées que l’on expérimente l’Infini turbulent, le « Grand Tourbillon ». Rares sont ceux qui peuvent lutter avec la drogue, comme on coucherait avec une ennemie : « Le grand Tourbillon, si on y entre au hasard, brise. Il faut de toute nécessité se présenter bien à l’infini. [...] Même l’amour, la meilleure disposition que l’on connaisse pour aller à la rencontre du Grand Tourbillon, même lui y va avec danger. [24] » Rares sont ceux qui peuvent arracher à cette turba chaotique un turbo, une forme tourbillonnaire distincte. Le texte de Michaux n’est pas une offrande du moi au dieu Peyotl, mais une lutte contre les perceptions et les impressions du moi, pour atteindre aux quelques rares éclairs où la vie s’élève à une puissance non personnelle. Le vécu s’efface alors devant le procès auto-érotique de la vie même. L’expérimentation réussit quand on parvient à extraire de la perception un percept qui puisse se conserver en lui-même, hors des conditions artificielles particulières de la perception chimiquement modifiée : « noble, grandiose, impeccable, chaque instant se forme... » Matérialisé dans le texte, le percept n’est plus une perception, car il est indépendant de l’état de celui qui l’a éprouvé et peut désormais parler à tout le monde, drogués ou non drogués. Un tel percept est un monument : il « se forme sans fin, sans ralentissement, sans épuisement, sans accident, d’une perfection éperdue, et monumentalement ». Non pas qu’il commémore l’événement passé, mais parce que le monument donne à l’événement une gloire à jamais présente, qui se refait d’instant en instant, d’un bout à l’autre du monde.

4. Le swing cosmique selon Whitehead

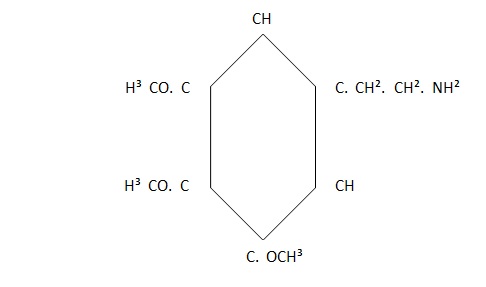

On pourrait être tenté de dire que la métaphysique du processus trouve dans l’expérience mescalinienne une vérification de ses constructions théoriques. Mais il serait naïf de croire que la pensée pure se tient dans une stricte rationalité aveugle : les constructions théoriques les plus rigoureusement logiques reposent elles-mêmes sur des intuitions, sur des « visions » qui fournissent à la raison le matériau de ses échafaudages. Les métaphysiciens n’ont certes pas besoin des drogues pour obtenir ce genre de vision, et c’est comme s’ils parvenaient pour leur part à se saouler à l’eau pure, comme dit Henry Miller. Leur ivresse est faite de sobriété et d’ascèse. Il faudrait en ce sens plutôt dire que l’expérience mescalinienne matérialise l’intuition métaphysique fondamentale que Whitehead a rationnellement développée dans son système cosmologique. Quelle est cette intuition ? Elle remonte au mot d’Héraclite : « toutes choses s’écoulent » ; autrement dit, le monde est en procès. Si la mescaline ouvre la perception aux « choses mêmes », c’est d’abord en nous faisant percevoir le processus imperceptible en lequel s’absorbe leur apparente substantialité : « J’entre dans la maison. J’y découvre que tout le mobilier y est en vie. Tout fait des gestes. Les tables « tablent », les pots « potent », les murs « murent », les appareils « appareillent ». Le monde est fait d’événements, non de choses (“a world of events instead of things”). [25] » Non seulement tout est événement, mais la drogue psychédélique nous fait de plus entrer dans l’intérieur microscopique de l’événement, où tout se met à fourmiller. Si elle peut nous faire percevoir l’imperceptible, c’est justement parce qu’elle produit une micro-perception. Les nombreuses lignes dessinées par Michaux sous mescaline ont une nervosité vibratoire, une griffe rythmique qui est leur style le plus reconnaissable, en deçà de tout contenu figuratif. La main tremble comme un sismographe sensible aux moindres secousses de l’Infini turbulent. Le flux héraclitéen n’apparaît plus alors dans l’unité enveloppante d’un fleuve ou d’une rivière, mais devient moléculaire : « On est devenu sensible à de très, très petites unités de temps […]. La rivière des enchaînements, de la phrase, de la méditation, de la rêverie, n’est plus. Plus de rivières, seulement les gouttes isolées qui ensemble faisaient rivières, discours, masse, continuité. [26] » Le flux temporel ne coule plus, il se divise ainsi en « gouttes d’expérience », selon l’expression que Whitehead emprunte à William James pour désigner les entités actuelles : « Les « entités actuelles » – aussi appelées « occasions actuelles » – sont les choses réelles dernières dont le monde est constitué. [...] Les faits derniers sont, tous au même titre, des entités actuelles ; et ces entités actuelles sont des gouttes d’expérience, complexes et interdépendantes. [27] » L’expérience s’écoule goutte à goutte. Chaque instant est un événement, un bloc atomique intense ; chaque événement est à lui-même sa propre fin et, à la fois, périt dans le passage qui le raccorde au suivant. En ce sens, l’unité du monde ne peut se faire que dans le rythme organique qui chevauche cette discontinuité, relie les présents intensifs les uns aux autres, les fait passer les uns dans les autres. Le fleuve d’Héraclite se révèle soudain composé des molécules d’eau qui, dit joliment Ruyer, se donnent la main comme des enfants dans une ronde [28]. Comment refaire le monde avec des gouttes ? L’intuition fondamentale de la cosmologie de Whitehead est ainsi l’intuition du caractère « rythmique » de l’unité du monde :

The creative process is rhythmic : it swings from the publicity of many things to the individual privacy ; and it swings back from the private individual to the publicity of the objectified individual. The former swing is dominated by the final cause, which is the ideal ; and the letter swing is dominated by the efficient cause, which is actual (Process and Reality, p. 151).

Le procès créateur est rythmique : il swingue de la publicité des choses multiples au caractère privé de l’individuel ; et il swingue inversement de l’individualité privée à la publicité de l’individu objectifié. Le premier swing est dominé par la cause finale, qui est l’idéal ; et le dernier swing est dominé par la cause efficiente, qui est l’actuel.

En quel sens le procès est-il rythmique ? Il est rythmique au sens où il est l’entrelacs de deux sortes de flux : le flux microscopique de la concrescence, par lequel chaque entité actuelle se constitue, et le flux macroscopique de la transition, par lequel les entités actuelles passent les unes dans les autres. Tel est le rythme vital de l’Être : naître et périr, jouissance de soi et fécondité pour le monde [29]. C’est en ce sens un rythme binaire, au temps pulsé, faisant osciller chaque entité entre son temps fort (concrescence) et son temps faible (transition), son flux et son reflux. Chaque pulsation de ce rythme cosmique fait émerger une entité nouvelle qui unifie le monde en elle. Chaque entité actuelle ne fait qu’un avec le procès de sa concrescence ; elle se forme en cherchant la jouissance de soi (self-enjoyment) qui l’isole dans l’intensité privée de son présent, dans une indépendance causale souveraine par rapport au reste du monde actuel. La nouvelle individuation concrescente absorbe la multiplicité du monde en préhendant les entités passées publiquement données qui s’objectivent en elle, se soumettant à sa perspective. Le procès rythmique atteint son temps fort quand l’entité individuelle touche à sa fin, climax où elle s’achève dans la satisfaction subjective. Périssant dans son achèvement, l’entité nouvelle vient alors s’intégrer à la multiplicité du monde et y ajouter la nouvelle – mais déjà passée – unification qu’elle enveloppait dans sa perspective privée. La transition fait ainsi tomber l’entité actuelle accomplie dans le domaine public du continuum extensif où à la fois elle périt et s’immortalise objectivement dans de nouvelles préhensions. L’actualité immédiate de l’entité satisfaite détermine les conditions de son objectivation dans les actualisations en cours qui la relancent vers un futur encore indéterminé. Chaque présent actuel contient déjà virtuellement, mais réellement, son avenir, qui puisera en lui les conditions objectives de sa propre actualisation créatrice. D’après le principe whiteheadien de la relativité, il appartient ainsi à l’essence même de tout être de constituer un potentiel pour le devenir, et l’achèvement de chaque procès microscopique se relativise dans l’inachèvement constitutif du procès macroscopique auquel il s’intègre.

En y regardant de plus près, le rythme cosmique n’apparaît donc comme pulsé et binaire que pour les besoins de l’analyse qui découpe des temps dans l’unité organique du devenir. En réalité, chaque pulsation se trouve multipliée par les phases du procès qui se chevauchent. Comme un fleuve dans le fleuve, chaque entité actuelle répète au niveau microscopique de sa concrescence le procès macroscopique de l’univers en expansion. Constituée de phases subordonnées de sentir (réception, supplémentations esthétique et intellectuelle, satisfaction), la concrescence est déjà en elle-même proprement rythmique, et chacune de ses phases subordonnées, en tant que préhension, est encore un rythme, de telle sorte que le procès créateur dans son ensemble est un rythme de rythmes, et même un rythme de rythmes de rythmes, etc. Le rythme n’est pas la répétition cyclique monotone d’une structure, il est au contraire la forme même de l’avancée créatrice : « Il ne faut pas chercher le rythme de la vie seulement dans le simple renouvellement cyclique. [30] » Ce qui définit le procès comme rythmique, ce n’est pas le retour périodique de la pulsation, mais la polyrythmie fondamentale qui conjugue les flux à des degrés échelonnés de microrythmie et introduit entre eux un perpétuel chevauchement. La forme typographique à deux vitesses du récit de Michaux, où le texte principal se trouve doublé par les notes marginales qui le répètent intensivement, en célérité ou en raccourci, imite artificiellement ce chevauchement que la mescaline amplifie à l’extrême [31]. De même, dans Mescalin Mix, Terry Riley utilise les procédés techniques de manipulation de bandes magnétiques pour recréer musicalement le rythme mescalinien : ralentis et accélérés, les rires découvrent d’abord des mélodies et des inflexions rythmiques cachées, jusqu’à ce que les vitesses et les lenteurs se superposent et se nouent les unes aux autres. Partout, la pulsation n’est elle-même que l’effet de la polyrythmie fondamentale d’où émerge toute individualité. Ce que Michaux a expérimenté, c’est précisément ce chevauchement rythmique des phases constitutives du procès universel, de la concrescence et de la transition, du périr perpétuel et de l’immortalité objective, de la répétition et de l’avancée créatrice. Regardant un bouquet de fleurs sous mescaline, Huxley avant lui avait déjà eu cette vision exacte du rythme cosmique :

Istigkeit – n’était-ce pas là le mot dont maître Eckhart aimait à se servir ? Le fait d’être. L’Être de la philosophie platonicienne, – sauf que Platon semble avoir commis l’erreur énorme et grotesque de séparer l’Être du devenir, et de l’identifier avec l’abstraction mathématique de l’Idée. Jamais il n’avait pu voir, le pauvre, un bouquet de fleurs brillant de leur propre lumière intérieure, et quasi frémissantes sous la pression de la signification dont elles étaient chargées ; jamais il n’avait pu percevoir que ce que signifiaient d’une façon aussi intense la rose, l’iris et l’œillet, ce n’était rien de plus, et rien de moins, que ce qu’ils étaient – une durée passagère qui était pourtant une vie éternelle, un périr perpétuel qui était en même temps un Être pur, un paquet de détails menus et uniques dans lesquels, par quelque paradoxe ineffable et pourtant évident en soi, se voyait la source divine de toute existence. [32]

Ce rythme différenciant de la répétition, Whitehead suggère de le penser comme un « swing ». La traduction de « swing » par « balancement » en atténue la signification positivement rythmique. Il serait sans doute préférable de franciser le terme anglais, comme on le fait quand on parle du rythme de jazz swing, contemporain de Process and Reality : « ça swingue ». Le swing échappe en effet à la carrure, à la règle binaire de la pulsation métronomique qui l’encadre, pour lier entre eux par un mouvement fluide les deux temps de la mesure [33]. La mesure se définit par l’alternance d’un temps fort et d’un temps faible. Or, le swing repose sur un usage systématique de la syncope. Une syncope se définit techniquement par l’accentuation du temps faible et par sa prolongation sur le temps fort ; elle se caractérise ainsi par un enjambement des temps constitutifs de la mesure. Dans le swing, le rythme est à cheval sur la mesure. Le swing installe ainsi une sorte de suspens entre le temps faible qu’il accentue et le temps fort suivant sur lequel il le fait « empiéter » ; il fait flotter un temps libre entre les temps fixes de la pulsation. C’est comme si la marche se reprenait à chaque nouveau pas, perpétuellement trébuchante. De même que le rythme, dans la syncope systématisée du swing, s’intercale dans le battement périodique de la mesure, de même, l’avancée créatrice de la Vie est en syncope sur la trame générale des lois statiques de la Nature et sur les cycles de concrescence. Le swing cosmique relie l’un à l’autre le public et le privé, l’objectif et le subjectif, entrelace la jouissance de l’instant à la fécondité universelle. L’univers en procès est un univers en syncope.