Quatrième section – Un chaos irisé

C’est tout d’abord la liquidité merveilleuse du monde originel, pris sous une « éclatante giboulée » (Après le Déluge). Chez Rimbaud, le thème est une espèce de hantise ; c’est le « clair déluge » de Michel et Christine (« Vers nouveaux ») ; ce sont les « jardinets dégelés » ou les vitres encore ruisselantes » de Après le Déluge et Enfance. Monde vu dans un prisme de « limpides larmes » (Mauvais Sang, Une Saison en enfer), éblouissement sonore et lumineux, « illumination », au sens strict. « L’écluse est levée » (Enfance II), chez Cézanne aussi : ses dernières aquarelles et crayons présentent des effets de luminosité et de transparence très voisins des Illuminations ou de certains poèmes des « Vers nouveaux ».

Fig. L – Pot bleu et Bouteille de vin, 1902-1906

Crayon et Aquarelle sur papier jaunâtre, 47,6 x 59,7 cm

Pierpont Morgan Libary, The Thaw Collection

Un Crayon et Aquarelle tel que Pot bleu et bouteille de vin (C.R.198, Fig. L) constitue une somme des recherches cézanniennes sur les rapports entre la couleur et la sensation : le premier tiers du papier est laissé blanc, réserve de lumière qui emplit l’espace immédiatement perceptible et d’où naîtront les pommes, la bouteille et le pot bleu, encore tout palpitants de cette naissance immaculée. La technique du trait discontinu est reprise ici et comme glorifiée par Cézanne pour désigner cet enfantement des formes par la sensation ; les contours du couteau sont travaillés en traits hachurés, de même que ceux du pot bleu, de façon qu’ils surgissent de la réserve lumineuse blanche, effet encore accentué par le choix d’une vue en plongée. A l’arrière-plan, le chatoiement de la couleur qui descend en bandes de lumière et la transparence de la bouteille produisent une sensation de fraîcheur presque surnaturelle, proche de celle créée par Rimbaud dans les Fêtes de la patience :

Elle est retrouvée.

Quoi ? – L’Éternité.

C’est la mer allée avec le soleil. [...]

Puisque de vous seules,

Braises de satin

Le Devoir s’exhale

Sans qu’on dise : enfin. (Eternité)

Ici, les moyens sont aussi limités que ceux de l’aquarelle cézannienne : l’incroyable économie lexicale, l’amenuisement grammatical par les vertus de l’ellipse, l’« e » qui ploie et déploie toute son aperture – muet, fermé, ouvert ; mais aussi la transparence du mètre impair qui procure des réserves de nombre, les palpitations millimétrées de la coupe, les éclats de lumière des sonorités que les variations de modalités font chatoyer ; tout ce travail formel aboutit à la création d’un équilibre et d’une lumière que Cézanne rendra par l’application de lavis fluides, l’utilisation croissante du blanc de réserve et de contours discontinus dans ses dernières aquarelles. Cette fois, inondés d’une lumière d’aurore à l’éternelle naissance, c’est à l’art de Lucrèce que l’on songe irrésistiblement :

De même cette large source de la limpide lumière, le soleil éthéré, baigne le ciel d’un éclat sans cesse renaissant, et sans relâche alimente la lumière toujours nouvelle [1].

D’où, chez Rimbaud comme chez Cézanne, l’importance des silences sonores et picturaux : les huiles et les aquarelles de la dernière étape respirent par la légèreté de la touche et la transparence des couleurs, le jeu des « reflets infiniment pâles » [2] qui remuent çà et là, le refus du contour par trop loquace et l’augmentation sensible de la réserve. Ces techniques ont pour corollaire une simplification du vocabulaire pictural et culturel : l’ironie et la satire, par exemple, dont ils surent exploiter toutes les pesanteurs sémantiques au commencement de leurs recherches, disparaissent quasiment de leurs dernières œuvres.

La combinaison des facteurs étudiés offre à l’univers un sens nouveau. En témoigne le travail sur les valeurs du –a dans Après le Déluge :

Madame*** établit un piano dans les Alpes.

Rimbaud présente ici toutes les facettes de la voyelle, au contact d’un yod, recroquevillée en syllabe ouverte au pied d’imposantes bilabiales, exaltant tous ses timbres au heurt de la sonore puis de la sourde correspondante, s’élançant ensuite, unie à une liquide, en syllabe fermée. S’éveillent alors « les haleines vives et tièdes » (Aube) du sens. « Ça ne veut pas rien dire », affirmait Rimbaud à propos de ses poèmes. Ce n’est plus l’affaissement de la signification dans la réalité mais son éveil universel et vibrant au sein du texte ou de la toile. La clarté neuve qui baigne les Illuminations comme les dernières peintures de Cézanne provient de cette naissance blême et multiforme de la sensation.

Fig. M – Pots en terre cuite et fleurs,1891–1892

Huile sur toile, 92,1 x 73,3 cm

Fondation Barnes

Celle-ci est posée en camaïeu : dans la toile de la Fondation Barnes intitulée Pots en terre cuite et fleurs (Fig. M), l’agencement des volumes, la dispersion mesurée de la réserve, les dégradés roses du pot de gauche entrant en résonance avec les transparences bleutées de la coupe de droite, tout concourt à l’opalescence de la composition, qui paraît s’animer de mille éclats cristallins. Les formes et les couleurs y séduisent moins par leur opulence propre que par celle, mathématique, de leur disposition.

C’est, enfin, l’élargissement cosmique « de cap en cap, du pôle tumultueux au château » (Génie), dont certaines pièces des Illuminations et les dernières Sainte-Victoire témoignent. Dans le poème Barbare, si intense est la sensation de l’univers qu’elle en devient presque inhumaine ; causée par la déflagration des éléments naturels aux quatre coins du poème, la violence, portée à des cimes, se mue en douceur :

Les brasiers et les écumes. La musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres. / O Douceurs, ô monde, ô musique !

Il est difficile, au spectacle de cette matière « en train de se donner forme » [3] de ne pas songer une nouvelle fois à Lucrèce, qui, reconstruisant l’origine de la terre, pénètre lui aussi dans l’intimité des formes primitives, « ad mundi nouitatem » [4]. Dans De Rerum Natura, tout est en mouvement perpétuel :

Tant il est vrai que de tous les corps s’écoulent et se répandent en tous sens des émanations variées, écoulement sans trêve ni repos, puisque nos sens en sont toujours affectés, et que de tous les objets nous pouvons toujours percevoir la forme, l’odeur et le son [5].

Cet écoulement infini et les transformations chimiques qui l’accompagnent sont décelables dans les « Vers nouveaux », à un moindre degré que dans les Illuminations, recueil poétique parmi les plus dynamiques qui soient, dans la mesure où il affiche une prédilection marquée pour les substances éphémères.

Sublimation, condensation, dynamique ; à sa manière, Rimbaud rend compte de ces manifestations physico-chimiques essentielles. C’est d’abord la mutation de la matière par le phénomène de l’ignition : les « flots de feu » de « Qu’est-ce pour nous, mon cœur ... », les « embrasements souterrains » de Soir historique, les « puits de feu » de Enfance V, les « éruptions » de Promontoire, les « brasiers » de Barbare [6]. Ce sont aussi les passages de l’état solide à l’état liquide : naguère « ensevelis » dans Les Déserts de l’amour, les jardinets se trouvent « dégelés » dans Après le Déluge ; la comédie « goutte » sur le gazon (Soir historique) ; ainsi que le « nuage » dans Comédie de la soif, la terre « fond » dans « Qu’est-ce pour nous, mon cœur ... ». Ce sont enfin les « accidents atmosphériques » (Mouvement) depuis le rêve qui « fraîchit » dans Veillées jusqu’aux phénomènes météorologiques, de la « brise » à l’ « orage » (Villes II). La dynamique est érigée en principe dans un monde où les sons et les lignes d’un paysage possèdent une énergie mécanique (cf. Marine et Mouvement, pour ne citer que ces exemples).

S’agissant de la sublimation et de la condensation, innombrables sont les occurrences : congelées, condensées ou à l’état gazeux (le givre, la glace, l’écume, le nuage), les substances apparaissent dans la multiplicité de leurs formes : tel, le carbone (charbon, cendre, diamant), ou les liquides solidifiés (la glace, le cristal) : tous ces éléments naturels en mutation permanente sont présents dans la plupart des deniers poèmes [7].

La présence de monstres (souvent mythologiques, comme les nymphes de Fête d’hiver), ou d’êtres en constante métamorphose (cf. Antique, Bottom, Being Beauteous), confirme cette élection par le verbe rimbaldien des « formes de neige » (Fleurs), c’est-à-dire d’états transitoires de la matière, donnant à voir le passage rapide et surnaturel de l’informe à la forme, en d’autres termes, la vie. C’est de ce passage que Cézanne tâche aussi de rendre compte, dans son œuvre ultime, où les créatures, humaines, végétales ou minérales, revêtent des formes aberrantes, aussi inouïes que celles de la vie à ses origines.

Il est permis à présent d’apprécier ces « étranges habitants qui peuplent les Illuminations et qui, de même que les corps cézanniens, « ne sont assignés à aucune patrie, ne sont astreints à aucun lieu ni à aucun temps » [8].

« Louise Vanaen de Voringhem » et ses « Amies » de Dévotion ; toutes les « Madame » errantes ; mais aussi ces Êtres-Prénoms (Lulu, Hortense, Henrika) ou ces Pronoms-Êtres : « Elle » de Angoisse et de Métropolitain, « -le » de « Les talus le berçaient » (Enfance II) ; ces « Corps » et ces « Voix » d’ Age d’or, dans Solde « reconstituées », côtoient Diane, Vénus (Villes II), et Pan (Antique), « loin des gens qui meurent sur les saisons » (Adieu, Une saison en enfer).

Nommés et pourtant innommables, anonymes et néanmoins baptisés, ces êtres impossibles (comme dans Barbare, ils « n’existent pas »), ne sont ni tout à fait hommes ni tout à fait monstres mais ce mixte rugueux de sensation et de chair que les Grecs désignaient sous le nom de dieux et de déesses. Affranchis de toute subordination à la réalité par la construction méthodique de leur indétermination, ils sont d’essence immortelle : pour dissiper toute ambiguïté et laisser à ces « Êtres de beauté » (Being Beauteous) le soin de proclamer par eux-mêmes leur appartenance au monde des immortels, Rimbaud a souligné de trois traits le pronom complément « -le » de Enfance II et corrigé le -e minuscule en -e majuscule dans les « Elle » de Angoisse et Métropolitain.

Quant aux créatures cézanniennes, leur « face cendrée » ne prête guère à équivoque. Inconnaissables et non méconnaissables, « Enfantes ou géantes » (Enfance II), elles échappent aux réductions de la réalité : les saisons ne les « usent » pas plus (cf. Bannières de mai) que les créatures du panthéon rimbaldien. Pour rendre les sensations concrètes – objectif cézannien comme on sait [9] – la solution la plus radicale n’est-elle pas de les incarner ?

Au terme de leurs recherches, Cézanne et Rimbaud semblent donc parvenus à constituer un univers autonome, d’une cohésion vigoureuse. La condition, pour que leur cosmos fût homogène, était, d’une part, que tout et tous – objets, émotions, corps – appartinssent au même monde indéterminé : un cruchon, un sentiment d’angoisse, nous l’avons vu, procèdent du même « métier » qu’un corps ou qu’une face. Il importait, d’autre part, que l’informe, pour se rendre persuasif, empruntât au visible certaines de ses formes – un prénom, une silhouette – conférant ainsi à l’invisible des apparences tangibles.

D’où la densité poignante de leur univers aux êtres crus, véritables sensations incarnées qui participent, par leur confection, à la germination universelle de l’œuvre. Issus d’une mythologie revivifiée ou fabriqués de toutes pièces, ils semblent encore empoignés et pétris dans la main de l’Origine, comme les monstres : ceux-ci ne paraissent-ils pas, dans leurs formes impossibles, avoir immobilisé le mouvement créateur ? Les créatures rimbaldiennes et cézanniennes, à la conformation prodigieusement active, magistralement inachevée, ne sont-elles pas une manière d’invocation du mystère de la genèse ? Campées telles des déesses dans une Olympe, elles nous exhortent et nous entraînent,

à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons (Adieu, Une saison en enfer).

Les Illuminations organisent cette perception génétique de l’univers par la construction d’une harmonie de couleurs intense, véritable « chaos polaire » (Dévotion), celui même des Sainte-Victoire ultimes. Dans sa dernière série de la montagne, Cézanne interprète également, par la distribution des tons et le lyrisme de la touche, la conception du monde.

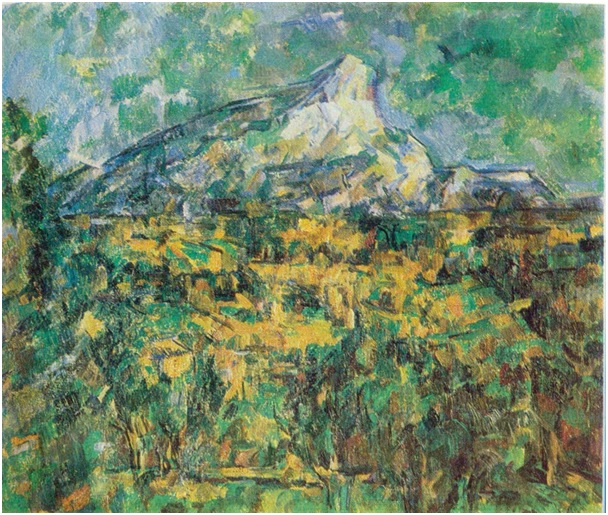

Fig. N – La Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves, 1904-1905

Huile sur toile, 60x 73 cm

Moscou, Musée Pouchkine

La Sainte-Victoire vue des Lauves de la Collection Chtchoukine (Fig. N, C.R.205), pour ne citer que cet exemple, offre une densité extrême de la couleur (souvent appliquée en couches superposées), dispersée dans un ouragan tonal contrôlé : l’éparpillement sauvage des taches vertes dans le ciel, la rudesse des orange du sol, sans égards pour l’œil, évoque ce « souffle » qui « disperse les limites du foyer » (Nocturne vulgaire) dans la poésie de Rimbaud. Toutefois, de même que dans les Illuminations, cette violence est croisée de douceur, et toute la furie éveillée par Cézanne chavire au contact des flancs de la montagne, délicatement travaillés en touches lavande et rose.

A cette intimité avec la matière aspirait le maître d’Aix, à la fin de sa vie, si l’on en croit Gasquet. Celui-ci rapporte ainsi les propos de Cézanne, nourri de la relecture de Lucrèce et qui aurait voulu connaître toutes les « accidents géologiques » (cf. Veillées II) de la montagne Sainte-Victoire : « Je ne fais plus qu’un avec mon motif, je m’y perds [...]. J’ai besoin de connaître la géologie, comment la Sainte-Victoire s’enracine, la couleur géologique des terres [...]. Si je fais par ma couleur partager ce frisson aux autres, n’auront-ils pas un sens de l’universel plus obsédant peut-être, mais combien plus fécond et plus délicieux ? » [10].

Chez Rimbaud comme chez Cézanne, dans leur dernière étape, il ne s’agira donc jamais de la tentative impressionniste consistant à rendre la « pulsation d’une minute heureuse ». Il s’agit d’une exploration lucide et concrète de sensations que le spectacle du monde et de l’âme procure. Nul parti pris sentimental, nulle adhésion affective. Rien de moins élégiaque que la poésie rimbaldienne, rien non plus de moins pastoral que le motif cézannien ; et, certes, cet art n’est pas d’agrément, qui vise à reconstituer, sous l’égide de la sensation, un monde primordial.

La paradoxe est double : il faut scruter la réalité avec objectivité et minutie pour traduire en équivalence picturale ou poétique les sensations intenses qu’elle suscite (« Je peins comme je vois, comme je sens et j’ai des sensations très fortes, écrit Cézanne » [11]). Il faut, d’autre part, s’écarter de la vraisemblance figurative pour restituer scrupuleusement le réel, au plus près de ses vérités informelles, dans les termes sonores ou colorés définis par notre perception. Ainsi les représentations cézannienne et rimbaldienne deviennent-elles indépendantes de la réalité sans pour autant verser dans l’abstraction.

Elles acquièrent du même coup la propriété de restituer l’informe et l’invisible [12] avec la même précision et le même éclat que le visible. Les rythmes de couleurs et de sons s’organisent dans ces entités autonomes de la réalité en une harmonie où les sensations, si vivaces soient-elles, sont reproduites, tant dans leur dessin que dans leur ordre et leur degré, avec une délicatesse impassible. Tous deux laissent fondre la gangue de sens qui comprime les formes, sans pour autant que celles-ci se dissolvent dans l’éther comme chez le meilleur Monet. Se dissipent en revanche les limites prose/vers comme s’évanouissent les frontières crayon/dessin/aquarelle [13]. Il leur aura fallu tout le sang-froid d’une lucidité conquise à force d’acharnement formel pour ne pas s’immiscer dans le réel, mais pour le découvrir, puis le révéler dans l’évidence de ses formes primordiales et mouvantes.

Voici le réel, voyez-en la naissance, semblent dire les ultimes œuvres de Cézanne et Rimbaud, aboutissements ou inachèvements de recherches de facture qui les ont tous deux conduits à la recréation d’un monde virginal, où les couleurs et les sons ne sont plus captifs des contours ni du sens, et dans lequel les formes, ouvertes, mobiles, abritent les fraîcheurs, intactes, de l’églogue.

Fig. O – Nature morte au melon vert, 1902-1906

Aquarelle et crayon, 31,5 x 47,5 cm

Collection particulière