Ce texte a déjà paru dans Etudes de lettres, « Les échelles du texte », 3/2015, p. 163-188. Nous remercions Antonio Rodriguez de nous avoir autorisé à le reproduire ici.

Résumé : Les principales théories contemporaines du rythme se fondent généralement sur des aspects phoniques et prosodiques du discours et délaissent la portée visuelle du texte. Cet oubli fréquent résulte d’une longue histoire et d’une antique rivalité entre la représentation, associée à la peinture, et le rythme, rattaché à la musique. Par la recherche d’une définition renouvelée, cette étude tend à surmonter une telle dichotomie en montrant que la visée (1) du regard, associée à la conscience du phrasé et d’autres phénomènes, devient rythmiquement sensible et prend sens par la visée (2) d’une intentionnalité discursive. Le conflit entre la subjectivation de l’énonciation chez Meschonnic et l’objectivité structurale d’une métrique générative chez Roubaud peut alors être surmonté.

Dans le chapitre IV de la Poétique, Aristote inscrit le rapport aux œuvres dans deux nécessités naturelles : la représentation et le rythme allié à la mélodie. Pourtant, au moment même où il pose son deuxième fondement, le philosophe le délaisse et revient à son développement sur la mimêsis des actions :

La tendance à imiter nous étant naturelle ainsi que la mélodie et le rythme (car il est évident que les mètres sont des parties des rythmes), ceux qui étaient au départ les plus doués à cet égard progressèrent petit à petit, et c’est par leurs improvisations qu’ils donnèrent naissance à la poésie.

Puis la poésie se divisa selon les caractères propres à chacun : les auteurs graves imitaient les belles actions […], ceux qui étaient plus communs celles des hommes bas […] pendant que les autres composaient des hymnes ou des éloges [1].

Si, dans ce traité, le rythme apparaît par la suite sommairement comme un « assaisonnement » ou un élément de la construction du vers épique [2], la « vampirisation » par le philosophe, dont a traité récemment Florence Dupont [3], ne touche pas uniquement la puissance du théâtre vivant, mais également, au sein même de la poétique des textes, le rythme et la prosodie. Davantage que l’écriture et ses composantes sensibles, le philosophe se concentre sur l’agencement de l’intrigue, l’enchaînement et la teneur des actions. Son argumentation accorde une attention considérable à la fiction ou à la figuration — pour prendre des termes actuels — aux dépens de ce que Gérard Genette nomme la « diction » poétique — non seulement la performance du texte, mais surtout en tant qu’acte sensible le rythme et la prosodie. Dans ce déséquilibre initial apparaît la rivalité de deux nécessités naturelles dans notre relation aux œuvres de langage : d’un côté, la représentation de la vie humaine, régulièrement associée à la peinture (« Ut pictura poesis ») ; d’un autre côté, la puissance rythmique du texte, qui relèverait le plus généralement de la musique (« Ut musica poesis »). Cet écart, tantôt accru par certains poéticiens, tantôt conçu comme une complémentarité, renvoie à une série de dédoublements dans les théories actuelles. Dans leur étude sur la réception affective de la littérature, Kneepkens et Zwaan distinguent les émotions face à la fiction (« fiction emotions ») et les émotions face à l’artefact (« Artefact emotions ») [4] — en supposant que la littérature possède un « artefact » à l’instar de la peinture ou de la sculpture. En poésie, la pensée de Paul Ricoeur, qui renouvelle la poétique aristotélicienne, considère la poésie comme une « métaphore vive » généralisée par rapport à la configuration du récit, délaissant totalement les affections du rythme [5] ; alors qu’en poéticien et linguistique Henri Meschonnic part du rythme pour bâtir la subjectivation par la discursivité, selon une éthique et une anthropologie fondées sur l’énonciation [6].

Comme l’indiquait Emile Benveniste, le « rhuthmós », qui engage étymologiquement une « manière particulière de fluer » [7], renvoie par son suffixe à une « modalité particulière d’accomplissement, telle qu’elle se présente aux yeux ». Or des yeux, il est peu question dans les poétiques du rythme, comme si les accents et les divers traits de la prosodie le caractérisaient mieux, comme si la « sphère O.R.L. (oto-rhino-laryngologie) », telle que la nommait Henri Meschonnic [8], était la voie privilégiée pour accéder à une configuration sensible du discours. Si un tel intérêt est souvent justifié par la formation musicale des poéticiens, il n’en reste pas moins une question centrale dans la définition du rythme ; car celui-ci, s’il peut s’élaborer visuellement et s’il peut être inclus dans les échelles sensibles du texte, doit être pensé différemment. Tel est l’objectif d’une association étroite entre le rythme et la visée. Par « visée », j’entends dans un premier temps « l’action de diriger la vue sur le texte », afin d’intégrer les données visibles du rythme. Mais cette « visée », au sens restreint, renvoie à une autre « visée », plus globale, celle de l’intentionnalité du discours, de l’articulation des différents plans dans une configuration, lyrique par exemple [9].

La confrontation entre le référentiel pictural ou musical en poésie met en évidence les présupposés conflictuels des théories du rythme. Dans la présente étude, je m’arrête sur trois moments, en apparence hétérogènes, qui rejouent et déjouent les tensions entre la peinture et la musique lorsqu’une définition du rythme en littérature est tentée. En outre, il me paraît utile de quitter momentanément les traditions occidentales, le renvoi systématique à la Grèce ou à la Rome antiques, pour ressourcer la réflexion dans la poésie chinoise. L’œuvre de Wang Wei sous l’empire des Tang, le tournant de Charles Batteux dans sa poétique du lyrique au milieu du XVIIIe siècle et les tentatives de Guillaume Apollinaire pour rendre la pluie en calligrammes pendant la Grande Guerre forment les trois événements qui me semblent propices pour considérer la visée du rythme. En apparence, ces époques et les préoccupations des auteurs restent sans circulation entre elles, mais elles nous permettent de saisir ce qui peut caractériser l’alternance des paradigmes musicaux et picturaux dans les théories du rythme.

En partant de la tradition chinoise

Avec Wang Wei (699-759 ou 701-761), nous tenons une figure légendaire de la conjonction des arts, car ce grand poète était aussi un peintre majeur, initiateur du monochrome au lavis, de la peinture du paysage et un musicien talentueux [10]. Poète de cour pendant l’âge d’or de la dynastie Tang, Wang Wei occupa un poste de fonctionnaire, administrateur de la musique impériale. Confronté aux troubles de la guerre de 755, il se retira à la campagne et écrivit des poèmes sur la nature, parmi une production nombreuse. Un commentaire de Su Shi résume l’importance de Wang Wei dans la tradition chinoise : « Qui goûte la poésie de [Wang Wei] trouve au sein de la poésie la peinture. Qui contemple la peinture de [Wang Wei] trouve au sein de la peinture la poésie. » À l’instar Wang Xizhi (321-379 ou 303-361), « le prince des calligraphes », Wang Wei incarne l’ambition constante des lettrés chinois de faire se rejoindre la peinture et la poésie pour animer le « mot-œil » qui permet d’entrer dans le souffle primordial, le Qi. L’art de la poésie se conjugue parfaitement à celui de la peinture par le biais de la calligraphie et du « sentiment-paysage ». Par le geste du pinceau, l’auteur livre la puissante concordance des arts. Mais Wang Wei n’illustre pas uniquement le peintre-poète chinois, car il excellait également dans l’art de la musique. Sa poésie, pour épurée qu’elle soit, manifeste ses divers talents ; ses poèmes ne furent pas écrits pour être lus en silence, mais pour être chantés et dits à haute voix, jouant sur le contraste des tons, notamment entre tons pleins et tons obliques, selon les traditions en vigueur. L’alliance de la poésie, de la peinture et de la musique mobilise un souffle intense, et Wang Wei, converti au bouddhisme, est lui-même adepte du Chan — équivalent chinois du Zen. Dans son anthologie sur la poésie (167) chinoise [11], François Cheng s’arrête particulièrement sur un poème de Wang Wei :

辛夷塢

木 末 芙 蓉 花山 中 發 紅 萼

澗 戶 寂 無 人

紛 紛 開 且 落

Par-delà une traduction mot à mot [12], il livre la version française suivante :

Le Talus-aux-Hibiscus

Au bout des branches, fleurs de magnolias

Dans la montagne ouvrent leurs rouges corolles

— Un logis, près du torrent, calme et vide

Pêle-mêle, les unes éclosent, d’autres tombent.

Cette traduction ne permet guère d’entendre l’alternance des tons, saisissante lorsque la lecture se fait à voix haute ou silencieusement avec la conscience de l’oralité. Le manque de connaissance de la langue chinoise et de sa diction plonge le lecteur occidental dans la partialité d’une compréhension. Pour qui ne peut lire le chinois classique, le dispositif visuel invite à accorder une première attention aux combinaisons visuelles des signes. François Cheng y invite d’ailleurs le lecteur en commentant le premier vers de ce poème de Wang Wei et en soulignant le rythme visuel qui exemplifie l’éclosion des fleurs. Un élément graphique structurant se retrouve dans les trois premiers mots et se complexifie progressivement, ce dont le lecteur qui ne connaît pas la langue chinoise prend conscience en même temps que la traduction. Un tel rythme visuel n’est pas de l’ordre de la sensation face à un artefact écrit, mais de l’ordre d’une sensibilité orientée dans une matière devenue signifiante [13]. D’une observation visuelle, liée minimalement à la traduction, nous pouvons dégager plusieurs exemplifications : la montée initiale vers l’extrémité des branches et l’éclosion des fleurs ; le paysage ample de la montagne (comme un fond) où apparaît la forme rouge des corolles ; dès le troisième vers le torrent est distingué du logis, le mouvement de la demeure, pour finir par la dualité du « pêle-mêle » où certains magnolias resplendissent et d’autres chutent inexorablement. La concordance entre le dispositif graphique surgissant d’une combinaison de traits et le sens du poème ne cesse de provoquer un plaisir esthétique, qui est accru lorsqu’on tient compte de l’alternance des tons, typique de la cadence chinoise. Ce quatrain (Jue-ju) se trouve être la moitié d’un huitain (Lü-shi), forme traditionnelle chinoise, et il est lui-même constitué de deux distiques qui engagent des structurations différentes : l’une en progression, l’autre en alternance. Notre observation du rythme prend appui sur une série de combinaisons possibles dans un cadre structuré ; elle touche aussi bien des éléments graphiques, phoniques que sémantiques, et nous invite à lire le texte dans l’histoire des formes et des traditions poétiques d’une autre culture.

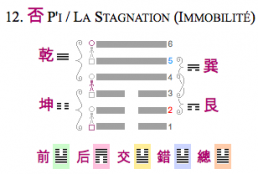

Ce type de combinaisons rappelle la structuration élémentaire du Yi Jing, source d’inspiration pour la pensée, la peinture et la poésie chinoises. Issu d’une longue tradition, ce classique des « mutations » est constitué d’hexagrammes commentés [14], qui servent aussi bien à la formulation d’oracles qu’à l’élaboration d’une cosmologie. Le Yi Jing se fonde — c’est bien connu — sur la combinaison d’une dualité de traits pleins et de traits brisés. L’un, le trait plein, désigne le « oui » des oracles ; l’autre, le trait brisé, le « non ». Le « oui » s’associe au yang, au créateur, tandis que le « non » au yin, au réceptif au vide. De cette distinction initiale s’établissent ensuite les structures numériques en trigrammes (ensemble de trois traits), eux-mêmes se combinant en hexagrammes ; chaque hexagramme contenant deux trigrammes nucléaires et des corrélations avec d’autres hexagrammes [15] :

Dans l’hexagramme 12, l’opposition entre les trois traits brisés du premier trigramme (il faut commencer par le bas) et les traits pleins du deuxième trigramme est manifeste. Sans mouvement, ce douzième hexagramme évoque la « stagnation ». Tout autre est le sens de l’hexagramme 23 « Pô », « L’éclatement », qui contient cinq traits brisés d’abord et s’achève par un trait plein. La force yin se trouve sur le point d’évincer le dernier trait yang, ferme et clair, ce qui provoquera l’effondrement. Si le Yi jing a fasciné tant de poètes ou de mathématiciens, c’est en raison de sa structure élémentaire et de ses combinaisons multiples qui convoquent à chaque fois une complexité de sens. Son fondement tient à une différenciation (entre les traits), à des combinaisons (dans des séries), à des comparaisons (entre trigrammes et hexagrammes). Or nous retrouvons sur ces points des caractéristiques du rythme et de sa « manière de fluer ». De ce simple dispositif — une dualité (dans l’axe paradigmatique du choix) qui se conjugue à une série (dans l’axe syntagmatique) — surgit un nombre étonnant d’interprétations du mouvement et de la structure. Le rythme dans le Yi king se donne d’emblée comme foncièrement visuel. Or certains de ses principes rejoignent ceux des théories françaises récentes sur le rythme.

Face à quelques théories contemporaines du rythme

Dans la Vieillesse d’Alexandre [16], Jacques Roubaud propose une définition du rythme fondée sur les approches mathématiques de Pierre Lusson à partir des notations 0/1 ; ces dernières pourraient aisément être comparées aux traits brisé et plein du Ji king. Si Jacques Roubaud ne part pas de la tradition chinoise, il utilise abondamment les principes du jeu de go dès son recueil de 1967 [17] et des traductions de poèmes japonais. Mais pour sa théorie, il remonte comme la plupart des poètes et théoriciens français aux traditions grecques et latines, non sans le désir de renouer avec les pieds et les mètres alors en place. L’élément discriminant chez Jacques Roubaud, ce qui constitue le vide et le plein, relève de l’accent et de la prosodie : 0 pour la syllabe non accentuée ; 1 pour la syllabe accentuée. Pour qu’il y ait mètre, il est nécessaire d’avoir des structures minimales ; qu’elles soient binaires (« iambiques ») ou ternaires (« anapestiques », ressemblant alors à des trigrammes). La combinaison de ces structures métriques (ou « pieds ») produit ensuite une série de mètres, notamment l’alexandrin, dont les constructions peuvent être multiples. Jacques Roubaud élabore sa théorie sur une « mesure » simple, qui convoque des identités fondamentales en poésie et non dans la prose. Il tend en outre à lier la production poétique à une mémoire du chant que possédaient pleinement les troubadours, non sans une histoire littéraire imprégnée d’un imaginaire personnel. De notre réflexion initiale sur la tradition chinoise et les composantes du rythme qu’elle nous laisse envisager, nous pourrions soulever quelques limites à cette théorie : pourquoi faut-il que l’élément discriminant s’en tienne à un aspect phonique et prosodique ? Pourquoi vouloir restreindre ce rythme à la poésie ? Ne convient-il pas de le lier à des caractéristiques sémantiques ou à une configuration discursive ?

Nous pourrions alors adopter la perspective d’Henri Meschonnic. Sa volonté d’étudier un « rythme poétique », éloigné du retour du même, s’adapte aussi bien à la prose qu’à la poésie, associe les divers degrés du discours jusqu’à former un « sujet » éthique et politique. Henri Meschonnic ne restreint pas la constitution du rythme au plan prosodique du discours, mais il le comprend comme un événement du discours lui-même, typique des théories de l’énonciation. Avec Gérard Dessons, il écrit :

Le rythme inclut alors non seulement les alternances mesurables d’accents, mais toute la prosodie, effets d’échos consonantiques et vocaliques, ainsi que l’intonation, pour le parlé. Il reprend, dans leur relation empirique, le corporel et le social que la linguistique de l’énoncé et de la phrase, même la linguistique du discours, jusqu’ici abandonnaient à l’extralinguistique. » [18]

Un tel élargissement paraît nécessaire, car rien n’indique que le rythme puisse être réduit aux accents. Chez Meschonnic, les principes du mouvement l’emportent sur ceux de l’identité, écartant alors la « cadence » et son schéma régulier. Faut-il pour autant abandonner une des idées que contenait la « cadence », celle d’un discriminant repérable, d’une dualité minimale entre syllabes accentuées et non accentuées ? Ne possède-t-on pas sur ce point une structure initiale du rythme sur un axe paradigmatique, sans uniquement se concentrer sur une dynamique, celle de la différence établie par la comparaison ? Devons-nous renoncer à toute structuration préalable (historique ou culturelle) dans la combinaison ? Plusieurs poétiques répondent à ces questions. Benoît de Cornulier a montré combien le mètre ne pouvait déterminer à lui seul le rythme et combien il échappait à la mesure [19]. Ni objective, ni subjective, la puissance d’un rythme dépend d’une pluralité de paramètres liés à l’organisation du discours, mais également à la lecture et à l’écriture elle-même. Contestant la théorie de Meschonnic dans laquelle il voit un « rythme sans mesure », Michel Collot craint que le « rythme poétique » du linguiste ne célèbre l’absence totale de mesure :

En refusant, à juste titre, de réduire le rythme au mètre régi par le principe d’identité (isochronie, isosyllabisme, périodicité des accents), ne risque-t-on pas de faire du rythme une pure altérité, tout aussi mythique ? » [20]

Telle est une des tentations de Meschonnic, mais non sa conclusion, comme l’a souligné Lucie Bourassa [21]. Dans Eloge du phrasé, André Wyss élabore, à partir des liens entre poésie et musique, une distinction entre « rythme simple », qui inclut la structure et les schématisations, et « rythme complexe », plus proche d’un mouvement global [22]. Une telle distinction lui permet de considérer deux échelles du texte et, par conséquent, du rythme :

Ces textes [de chanson] ont des formules strophiques nettement dessinées et s’organisent autour d’une idée-force, la plupart du temps manifestée par une image, et se développant en des images parentes, qui forment à chaque fois un véritable petit système. Le rythme simple est fait d’une suite de vers souvent courts, assez exactement rimés, et d’images en série. Un rythme plus complexe est dans la parenté sémantique et phonique des mots-images, dans le réseau élémentaire et composé que forment les images. [23]

Marquée par la rhétorique et la stylistique, l’alliance du rythme et de l’image chez André Wyss me paraît compatible avec l’éloge de la visée par-delà celui du phrasé. Elle résout en cela un des problèmes que pourrait provoquer une conception trop générale dans le rassemblement continu des perspectives énonciatives. Renonçant à séparer le rythme simple du rythme complexe, André Wyss va à l’encontre d’une approche purement différentielle, pour traiter de l’infini des combinaisons en poésie ou en chanson. Or c’est bien à partir d’une telle résolution des antagonismes entre Roubaud et Meschonnic que j’aimerais poursuivre mon propos, en mettant en évidence les paradigmes entre peinture et musique qui ont été greffés à ces questions. Pour ce faire, je prends deux moments historiques : l’un, avec Charles Batteux, où la poésie bascule de la peinture à la musique ; l’autre, avec Apollinaire, où elle délaisse la musique pour investir la puissance visuelle de l’ « idéogramme lyrique ».

Charles Batteux, du paradigme pictural au paradigme musical

Dans Les Beaux-arts réduits à un même principe (1746) [24], Charles Batteux rassemble les genres, y compris la poésie lyrique, sous un dénominateur commun : l’imitation. D’après lui, le poète « dépeint » les sentiments dans un tableau qui possède une teneur figurative, plus ou moins feinte. Il ne ressent pas forcément ce qu’il écrit, car il bâtit des « modèles », des « prototypes » sentimentaux [25]. Sa théorie initiale étend les rhétoriques classiques à leur paroxysme à partir du « Ut pictura poesis » d’Horace. De manière surprenante, dans son Cours de belles-lettres de 1753 [26], Charles Batteux introduit son propos par la reprise de quelques paragraphes de son traité de 1746, avec le paradigme pictural, puis dévie totalement sa réflexion dès le deuxième chapitre en s’appuyant sur la musique. Cette substitution fait suite aux critiques adressées par son traducteur allemand, Johann Adolf Schlegel, le père des frères Schlegel :

La poésie lyrique en général est destinée à être mise en chant […]. Il suit delà que la poésie lyrique & la Musique doivent avoir entr’elles un rapport intime, fondé dans les choses mêmes, puisqu’elles ont l’une & l’autre les mêmes objets à exprimer ; & si cela est, la Musique étant une expression des sentimens du cœur par les sons inarticulés, la poésie musicale ou lyrique sera l’expression des sentimens par les sons articulés, ou, ce qui est la meme chose, par les mots. [27]

Les définitions de Batteux sont si marquantes qu’elles sont reprises par Louis de Jaucourt dans ses articles sur la « poésie lyrique » ou sur l’« ode » dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. Un tel changement de paradigme en sept ans pourrait paraître anodin, si Batteux n’était pas un des grands théoriciens des arts du XVIIIe siècle et s’il n’accompagnait pas le passage des « belles-lettres » à la « littérature », du « modèle » du personnage à l’ « enthousiasme » du poète, de l’ « imitation » au « sublime ». Toutes ces valeurs, qui prendront leur essor dans la deuxième partie du siècle, se trouvent renversées entre les deux traités de Charles Batteux, bien avant Rousseau.

En 1746, l’abbé se réfère encore au degré de généralité du tableau des sentiments pour considérer leur puissance de la poésie lyrique. Qu’ils soient « feints » ou « fictionnels », ils doivent être « vraisemblables » pour devenir touchants [28]. L’effet l’emporte sur l’authenticité factuelle, car l’objectif consiste à remplir l’esprit et le cœur de sentiments et d’images. Chez Batteux, le genre de la poésie lyrique concentre l’imitation des sentiments :

Tant que l’action marche dans le Drame ou dans l’Epopée, la Poésie est épique ou dramatique ; dès qu’elle s’arrête, et qu’elle ne peint que la seule situation de l’âme, le pur sentiment qu’elle éprouve, elle est de soi lyrique. » [29]

Plus qu’une mise en valeur de l’auteur ou de son intériorité, la poésie lyrique, selon Batteux, vise la représentation d’une « situation affective », de ses possibles. L’abbé utilise à dessin le verbe « peindre », et il achève d’ailleurs son chapitre sur les notions de « tableau », d’« image » ou de « portrait » ainsi qu’avec la célèbre formule d’Horace. Si la musique semble écartée au profit de la peinture — car le chant n’est pas totalement absent de son traité de 1746 —, c’est qu’elle relève des arguments des contradicteurs. Batteux commence d’ailleurs son chapitre en évoquant la position de ses détracteurs :

Quoi ! s’écrie-t-on d’abord ; les Cantiques des Prophètes, les Psaumes de David, les Odes de Pindare et d’Horace ne seront point de vrais Poëmes ? Ce sont les plus parfaits. Remontez à l’origine. La Poésie n’est-elle pas un chant, qu’inspire la joie, l’admiration, la reconnaissance ? N’est-elle pas un cri du cœur, un élan, où la nature fait tout, et l’art rien ? Je n’y vois point de tableau, de peinture. Tout y est feu, sentiment, ivresse. […] Voilà l’objection proposée dans toute sa force. [30]

Une telle position est soutenue en 1751 par son traducteur allemand Johann Adolf Schlegel, qui annote le traité de Batteux, tout particulièrement le chapitre sur la poésie lyrique. Dans ses commentaires, il annonce certaines propositions romantiques, notamment l’ascendant de la musique sur la peinture. Charles Batteux répond à son traducteur dans son édition de 1764 des Beaux-Arts réduits à un même principe, en confirmant sa première perspective, alors qu’il l’avait largement nuancée onze ans auparavant. Je n’entre pas ici dans le détail de ce débat, car ce qui m’intéresse dans la citation de Batteux tient à l’opposition précoce entre la représentation par la peinture des sentiments et l’horizon de l’expression par « chant », le « cri ». Les termes utilisés par Batteux préfigurent les théories de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, qui se retrouvent chez Mme de Staël. Le renoncement progressif au paradigme pictural réduit la possibilité du lecteur d’imaginer et de ressentir les sentiments dans une situation feinte par le poète. Son adhésion et son absorption par le chant remplacent les modalités empathiques face au vraisemblable. De ce changement de paradigme découle une réception plus fusionnelle et passive du lecteur en poésie.

La théorie de la représentation de Batteux nécessitait sans doute une radicale modification. Les sentiments sont-ils uniquement représentés dans la poésie lyrique ? L’imagination est-elle la seule faculté mobilisée par le tableau et le prototype ? Que faire de la forme versifiée, et notamment des aspects rythmiques, prosodiques de la poésie ? Charles Batteux se voit dans la nécessité d’intégrer de tels éléments dans sa réflexion, et il le fait dans un autre texte, Sur la poésie lyrique, paru initialement en 1753 et remanié en 1764 [31]. Si l’auteur commence directement par définir la poésie lyrique en tant que « chant », la peinture n’est plus valorisée aux dépens des composantes musicales. Dans ses exercices de belles-lettres (1747-1748), l’abbé avait déjà accordé une attention accrue à la versification et à la rime, mais il parvient progressivement au paradigme musical :

On pourra donc définir la Poësie lyrique, celle qui exprime le sentiment. Qu’on y ajoute une forme de versification qui soit chantante, elle aura tout ce dont elle a besoin pour être parfaite. » [32]

L’expression remplace la représentation, tout comme le « sublime » du sentiment supplante le « modèle » affectif ; le tout nécessitant un chant qui emporte dans l’enthousiasme. La nuance offre une dichotomie des valeurs esthétiques bien connue des histoires littéraires.

Dans le Cours de Belles-Lettres, la corporéité impliquée dans la lecture est davantage évoquée, par le ton de la voix, les gestes ou le choix des paroles, et la poésie s’éloigne d’une représentation destinée à l’unique esprit. Charles Batteux développe son propos sur la musique en considérant qu’elle exprime les sentiments du cœur par les sons inarticulés, alors que la poésie exprime les sentiments du cœur par les sons articulés :

En un mot, plus les genres approcheront de la Géométrie, plus ils seront clairs, nuds, froids. Plus ils approcheront de la Musique, plus seront chauds, passionnez, énergiques : le cœur en pareil cas s’emparera de tout le sujet, & la lumiere sera presque toute absorbée dans le sentiment. [33]

Guidée par l’énergie des passions, du tact et du cœur, la poésie lyrique s’écarte de la « lumière » de la géométrie pour la « chaleur » de la musique. La recherche d’une « énergie » qui donne de la « vivacité » à la poésie relève de l’« imagination échauffée » de l’auteur. Le tableau d’un prototype affectif n’est plus déterminant, car l’éclat des images n’a de sens qu’associé à la vive musicalité du sentiment. L’ode devient le modèle par excellence de la poésie lyrique, pour Batteux comme pour la plupart des théoriciens de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce genre se fait le parangon de la chaleur sensible éloignée de la lumière et de la raison, ce que condamnent d’ailleurs D’Alembert ou Diderot.

Charles Batteux change de dominante d’un traité à l’autre ; soit il évoque la constitution d’un prototype par la peinture, soit il part de l’expression des sentiments, avec l’enthousiasme et le chant. Nous avons ainsi une dichotomie entre la vue et la voix, entre la peinture et la musique. Cette vision de la peinture ne ressemble pas à celle de Wang Wei. Pour Batteux, la peinture produit un tableau statique, réalise un « modèle », alors que pour le poète chinois elle est une dynamique en train de fluer, un trait en train d’être peint. Le paradigme de la peinture au XVIIIe siècle apparaît comme un résultat sans souffle, contrairement à la peinture chinoise, dont les composantes visuelles, phoniques et sémantiques rejoignent le Qi. Par la « chaleur », le « feu » ou l’ « enthousiasme », Batteux ne cherche-t-il pas, comme tant d’autres après lui, une « énergétique » de la poésie qui dépasse ce qui est devenu un ensemble figé de règles et de représentations ?

La pluie dans les calligrammes d’Apollinaire

De juillet 1914 à 1918, Guillaume Apollinaire tente à plusieurs reprises d’écrire des calligrammes sur la pluie [34]. De ses tentatives, il livre deux poèmes : l’un, « Il pleut », qui paraît dans la revue Sic en décembre 1916 ; l’autre, antérieur de quelques mois, constitue une séquence dans « Du coton dans les oreilles ». Le projet « d’idéogrammes lyriques » d’Apollinaire dans son projet Et moi aussi je suis peintre associe la peinture, la poésie et la musique ; parfois sous la perspective de la concordance, parfois sous celle de la discordance. Intégrés au recueil Calligrammes (1918) [35], les deux poèmes offrent des possibilités divergentes, radicalisées par les avant-textes.

« Il pleut » (pré-intitulé « La pluie ») s’offre dans une saisie visuelle immédiate, qui provoque un « amuïssement » [36] de la musicalité fondée sur une cadence et une mémoire de la tradition : « il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir/ […] écoute s’il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique. » Dans cet idéogramme lyrique, Apollinaire exploite toute la rivalité entre peinture et musique. Il évoque une pluie élégiaque, qui pleure dans le cœur, comme chez Verlaine, et se rattache au monde ancien, celui des « villes auriculaires ». Le « modernisme » lyrique implique au contraire un dispositif visuel du poème, unifié par les cinq lignes, mais qui se scinde à chaque lettre (perdant alors la distinction entre les mots), ce qui rend sa lecture orale particulièrement délicate. L’écart entre la visée du regard et l’ « auralité » de la lecture rappelle la mémoire d’une poésie ancienne et chantée ; thème récurrent dès les désenchantements de la lyre à la fin du XIXe siècle [37].

Placé à la fin de la première partie du recueil, ce poème est dominé par l’élégie et renvoie aux temps précédant la guerre, alors que son autre idéogramme sur la pluie dans « Du coton dans les oreilles » se trouve dans les textes de victoire. Ecrit en février 1916, ce deuxième poème possède une puissance rythmique dans la conjonction du visuel et du sonore. Introduit par la formule « Ecoute s’il pleut écoute s’il pleut », il se dispose d’emblée sous le signe de l’audition alors qu’il engage un calligramme. Nous retrouvons les cinq lignes, mais la fragmentation des gouttelettes se fait syllabique, ce qui change radicalement la configuration du rythme.

La mise à la ligne de chaque syllabe interrompt « l’amuïssement » des calligrammes, et révèle les éléments premiers de la poésie en langue française, la syllabe, dont l’oralité reste possible, augmentée par le dispositif visuel, qui donne à sentir (à voir et à entendre) la pluie. Ce qui était vu dans « Il pleut » n’était guère entendu, si ce n’est par une opération configurante placée sous le signe de la disjonction. Dans « Du coton dans les oreilles », le calligramme perd la schématisation visuelle pour développer un rythme global où tout semble lié. Les soldats à l’abri dans leurs tranchées perçoivent la pluie, qui les mènera à se confondre avec l’horizon mortifère. Dans l’édition originale de Calligrammes, Apollinaire a demandé un léger décalage sur la gauche des lignes, ce qui crée des obliques subtiles, identiques à son manuscrit. Nous trouvons toute la concordance d’un rythme général, qui rassemble des mesures (des syllabes horizontalement), des rythmes phoniques et des rythmes visuels, dans une configuration sensible de la pluie et de la fragmentation humide des soldats. Car les précipitations se font douce mitraille pour ceux qui vont mourir sous le feu de l’ennemi. Toutes les composantes du rythme se rassemblent dans la visée lyrique du poème.

Dans son manuscrit LM1, la puissance rythmique du même poème était atténuée. Apollinaire avait d’abord délaissé les composantes sonores — « Et/ puis/ regardez/ la pluie/ tomber » [38] — au profit d’une simple découpe lexicale — non plus par syllabe ou par lettre. Elégie conventionnelle pour Madeleine, cet avant-texte ne possédait pas la force thématique des soldats aspirés par les eaux dans le gouffre de l’horizon. Dans l’édition originale, la visée oculaire retrouve l’enchantement des syllabes, fondement métrique de la poésie en langue française. Constituant un rythme concordant sur divers degrés, autour d’une visée de la conscience, le poème peint et chante à sa façon, sans schématisme.

Du rythme par les rythmes, ou d’une visée à l’autre

Que ce soit en prose ou en vers, le rythme visuel appartient aux catégories restreintes qui composent le discours. Loin d’être réservée aux seuls éléments phoniques, l’observation des dynamiques rythmiques doit également s’appuyer sur l’investissement de l’attention oculaire, en parallèle aux caractéristiques prosodiques, syntaxiques ou sémantiques. Bien qu’il possède des marques dans la mise en page — longueur (long/court), périodicité (identité/différence), intensité (regroupement/dispersion), vitesse (rapide/lent) — perceptibles à la lecture, le rythme visuel, tout comme les autres rythmes restreints, ne peut être objectivé. Car un texte reste un objet intentionnel, construit par et pour la conscience, dont la compréhension et l’effet sensible dépendent de la saisie de l’intentionnalité ; soit des orientations qui rassemblent les éléments épars. Il ne s’agit guère de retrouver les « intentions » de l’auteur, mais d’appréhender la « visée » du discours. C’est pourquoi le rythme ne se détermine pas d’après un seul contexte mais, comme l’indique Benoît de Cornulier [39], il relève aussi bien de la production que de la réception ; et dans cette dernière des degrés de lecture ou d’attention.

La configuration sensible du discours mobilise plusieurs rythmes restreints dans un rythme général qui se lie à la visée du discours. Nouant des éléments discontinus et continus dans des durées parallèles [40], un tel rythme ne peut simplement être celui d’un énonciateur qui impliquerait une forme subjective « réénonçable ». La sensibilité et la corporéité possèdent également de nombreuses orientations intersubjectives, culturelles et sociologiques. En outre, l’affection par un texte dépend d’une pluralité de facteurs qui ne sont pas toujours concordants ou perceptibles conjointement. Devenir sensible au rythme général d’un texte renvoie davantage à des pragmatiques d’intersubjectivation comme l’empathie [41] qu’à la seule théorie de l’énonciation, impliquant la réénonciation.

Faut-il ôter alors tout fondement naturel au rythme, alors que cette notion se retrouve en physique des phénomènes vibratoires ou encore en chronobiologie ? Ne reste-t-il rien de concret des structurations qui ont fasciné les grammaires génératives ? L’anthropologie du rythme doit-elle se limiter au discours sans considérer la peinture ou la musique ou d’autres investissements esthétiques ? Quelques réponses peuvent être apportées après ce parcours. Tout d’abord, il est nécessaire de posséder des éléments discriminants minimaux (plein/vide, continu/discontinu, forme/fond). L’axe paradigmatique peut adopter des critères multiples [42], mais il lui est nécessaire de posséder au moins une dualité. La réduction du rythme à la cadence ou à une structure schématique se fonde sur une telle binarité (u/—, 0/1), mais réduite dans la durée à l’alternance ou à la schématisation des combinaisons. Dès lors, la dynamique, le mouvement et la transformation cèdent par rapport à la régularité, à l’organisation et à la permanence. Or le rythme, restreint ou général, en tant que manière de fluer, ne peut tenir à un seul élément, schématisé de surcroît. Est-ce à dire que la cadence doit être écartée du rythme ? Non, répond-on majoritairement aujourd’hui, car elle doit être comprise dans celui-ci ; la cadence se situant sur une échelle régionale par rapport à un rythme général qui reste souvent hétérogène. Si l’axe du choix peut se réduire minimalement à une binarité, cela ne signifie pas pour autant que les combinatoires dans la durée du discours se limitent à la régularité ou qu’il n’y ait pas des degrés distincts de rythmes. Pour que les éléments discriminants puissent « fluer », il leur est nécessaire d’être compris dans des enchaînements combinatoires qui permettent de percevoir les relations entre eux : retours, reprises, nœuds différentiels. Le flux dépend ainsi de la combinaison de la binarité qui crée un mouvement, à l’instar des trigrammes du Yi Jing qui peuvent ensuite engager de multiples assemblages et d’infinies interprétations. De ce point de vue, le discours en littérature contient toujours un grand nombre de possibilités. Le fonctionnement du rythme que nous venons de dégager ressemble en partie à celui de la syntaxe, et il n’est pas anodin que celle-ci ait fréquemment servi à l’observer [43], tant elle manifeste les mouvements du flux. Le manque d’une vue globale sur la configuration sensible en tant que visée a conduit les critiques à favoriser certains éléments du discours. Davantage que les limites du rythme, les perspectives théoriques soulignent la focalisation de l’attention sur quelques phénomènes. Les études sur la chanson ou l’intermédialité ont eu pour vertu de montrer combien la visée discursive se distingue et s’associe à une nouvelle visée, recomposée, par-delà le poème [44]. Là encore, de nouvelles combinaisons et des strates diverses se superposent.

La volonté de retrouver un rythme « énergétique » en poésie — soit en le détachant du tableau par la musique au XVIIIe siècle, soit en désenchantant la lyre — passe par une opposition aux paradigmes stratifiés : la peinture et ses représentations, le chant et son expression ou encore la mesure et sa cadence. Le moment critique qu’a instauré Henri Meschonnic s’inscrit dans une forme de libération énonciative face à la grammaire structuraliste. Si une telle libération s’imposait, celle-ci ne doit pas occulter les déterminations multiples du rythme, sa visée sensible où confluent ses composantes restreintes. L’après-Meschonnic impose désormais un temps d’observation des marques, de considération sur l’intersubjectivité ou sur la discontinuité pragmatique, de comparaison entre les échelles du texte et d’alliance avec les horizons extralinguistiques (corporéité, autres arts, autres pratiques).

Ressentir un rythme consiste à fluer dans un discours en interagissant avec les orientations du monde textuel et à s’imprégner d’une configuration sensible dont le relief dépend d’une pluralité de mouvements. Ainsi la visée en tant qu’intentionnalité intègre-t-elle la visée du regard. Outre dans une physiologie et une neurologie de la vue [45], la reconnaissance des rythmes se retrouve en peinture, en musique, en sculpture, en cinéma, dans tout investissement esthétique et, plus largement encore, dans toute intentionnalité. L’élargissement actuel de la notion hors de l’esthétique, comme en psychologie, en architecture ou en sciences naturelles, oblige à repenser sa constitution par-delà la seule discursivité. Que la métaphore du « souffle » — Qi ou pneuma — intervienne dans certains contextes culturels, et cela nous rappelle combien le rythme entretient des liens étroits avec le corps dans le discours ou dans le monde. Nous ne sommes pas des êtres désincarnés qui assistent à une configuration, mais nous menons des lectures incarnées en tension par des configurations sensibles rythmées. Faut-il revenir à des composantes naturelles pour justifier la notion ? Non, s’il s’agit du « comme-si » métaphorique, à l’instar du flux des vagues ou des battements du cœur. Mais sans doute est-il nécessaire d’articuler la visée du corps avec la visée logique. Devons-nous par conséquent naturaliser l’intentionnalité, comme le proposent des recherches récentes [46] ? C’est possible, et une telle démarche permettrait peut-être de rejoindre les fondements naturels de la poétique d’Aristote, en liant représentation et rythme, sans en favoriser l’une par rapport à l’autre. La disjonction historique en Occident entre les paradigmes de la peinture ou de la musique deviendrait une conjonction discordante de la visée et du phrasé dans le monde orienté du texte, un peu comme Wang Wei faisait resplendir dans ses poèmes les différents arts.

Bibliographie

Apollinaire, Guillaume, Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, 1956.

Apollinaire, Guillaume, Œuvres en prose, 3 tomes, Paris, Gallimard, 1977-1993.

Aristote, Poétique, traduction de Barbara Gernez, Paris, Les Belles Lettres, 2009.

Batteux, Charles, Les Beaux-arts réduits à un même principe, Paris, Durand, 1746.

Batteux, Charles, Cours de belles-lettres distribué par exercices, Paris, Desaint et Saillant, 1747-1748.

Batteux, Charles, Cours de belles-lettres, ou principes de la littérature, Paris, Desaint et Saillant / Durand, 1753.

Batteux, Charles, Principes de la littérature, t. I et III, Paris, Desaint et Saillant, 1764.

Benveniste, Emile, « La notion de “rythme” dans son expression linguistique », Principes de linguistique générale, t. I, Paris, Gallimard, 1966, p. 327-335.

Bourassa, Lucie, Rythme et sens : des processus rythmiques en poésie contemporaine (1993), Paris, Rhuthmos, 2015.

Bourassa, Lucie, « Articulation et rythme : matière, pensée et création dans le discours », Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, n° 16, 2010, p. 185-206.

Cheng, Francois, L’Ecriture poétique chinoise suivi d’une anthologie des poèmes des Tang, Paris, Le Seuil, 1996.

Citton, Yves, « L’improvisation : ordres et désordres », Textuel n° 60, 2010, p. 127-146.

Collot Michel, La Matière-émotion, Paris, PUF, 1997.

Cornulier, Benoît de, Théorie du vers : Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Paris, Le Seuil, 1982.

Cornulier, Benoît de, « La Marseillaise et la Marseillaise : le poème sous le chant », Poétique, n° 77, 1989, p. 113-127.

Cornulier, Benoît de, « Si le mètre m’était compté : sur la notion fallacieuse de mesure de vers », dans Louis de Saussure, Andrée Borillo, Marcel Vuillaume (dir.), Grammaire, lexique, référence, regards sur le sens, Bern, Peter Lang, 2012, p. 355-376.

Cornulier, Benoît de, « Problèmes d’analyse rythmique du non-métrique », Semen, n° 16, 2003.

Debon, Claude, Calligrammes dans tous ses états, Paris, Calliopées, 2008.

Deheane , Stanislas, Les Neurones de la lecture, Paris, Odile Jacob, 2007

Dessons, Gérard, Meschonnic, Henri, Traité du rythme. Des vers et des proses, Paris, Dunod, 1998.

Dupont, Florence, Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007.

Genette, Gérard, Fiction et diction précédé de Introduction à l’architexte, Paris, Le Seuil, 2004.

Guerrero, Gustavo, Poétique et poésie lyrique : essai sur la formation d’un genre, Paris, Le Seuil, 2000.

Javary, Cyrille, Faure, Pierre , Yi Jing. Le Livre des Changements, Paris, Albin Michel, 2002.

Javary, Cyrille, Les Rouages du Yi Jing, Paris, éd. Picquier, 2001.

Jenny, Laurent, « Lyrisme musical et lyrisme visuel dans les Calligrammes », in A. Rodriguez, A. Wyss (dir.), Le Chant et l’écrit lyrique, Bern, Peter Lang, 2009, p. 97-107.

Kneepkens, E.W., Zwaan, Rolf A., « Emotions and Literary Text Comprehension », Poetics, n° 23, 1994, p. 125-138.

Kremer Nathalie, Préliminaires à la théorie esthétique du XVIIIe siècle, Paris, Kimé, 2008.

Meschonnic, Henri, Critique du rythme : anthropologie historique du langage, Paris, Verdier, 2009.

Michon, Pascal, « Idiorythmie ou eurythmie ? Réponse à Yves Citton », Rhuthmos, 11 août 2010 [en ligne]. URL : http://rhuthmos.eu/spip.php?article94.

Pacherie, Elisabeth, Naturaliser l’intentionnalité : essai de Philosophie de la Psychologie, Paris, PUF, 1993.

Pacherie, Elisabeth, « Naturaliser l’intentionnalité et la conscience », in E. Pacherie, J. Proust (dir.), La Philosophie Cognitive, Gap, Ophrys, 2004, p. 17-34.

Petitot, Jean, Varela, Franciso J., et al. (dir.), Naturaliser la phénoménologie : essais sur la phénoménologie contemporaine et les sciences cognitives, Paris, CNRS éditions, 2002.

Ricoeur, Paul, La Métaphore vive, Paris, Le Seuil, 1975.

Rodriguez, Antonio, Le Pacte lyrique : configuration discursive et interaction affective, Liège, Mardaga, 2003.

Rodriguez, Antonio, « Fiction, figuration et diction en poésie lyrique : énonciation et pragmatique dans la théorie française contemporaine », dans Elisa Bricco (dir.), Présences du sujet dans la poésie française contemporaine (1980-2008), Saint-Etienne, Presses Universitaires de Saint-Etienne, 2012, p. 143-159.

Roubaud, Jacques, [Signe d’appartenance], Paris, Gallimard, 1967.

Roubaud, Jacques, La Vieillesse d’Alexandre : essais sur quelques états du vers français récent, Paris, Ivrea, 2000.

Sauvanet, Pierre, Wunenburger, Jean-Jacques (dir.), Rythmes et philosophie, Paris, Kimé, 1998.

Sauvanet, Pierre, Le Rythme et la raison, 2 t., Paris, Kimé, 2000.

Schaeffer, Jean-Marie, Potocki, Christophe (dir.), Roman Ingarden : ontologie, esthétique, fiction, Paris, Éditions des Archives contemporaines, 2012.

Tibi, Laurence, La Lyre désenchantée : l’instrument de musique et la voix humaine dans la littérature française du XIXe siècle, Paris, H. Champion, 2004.

Varela, Franciso J., et al., L’Inscription corporelle de l’esprit : sciences cognitives et expérience humaine, Paris, Le Seuil, 1999.

Wilhelm, Richard, Yi Jing : le livre des transformations, trad. d’Etienne Perrot, Paris, Médicis, 1994.

Wyss, André, Eloge du phrasé, Paris, PUF, 1999.